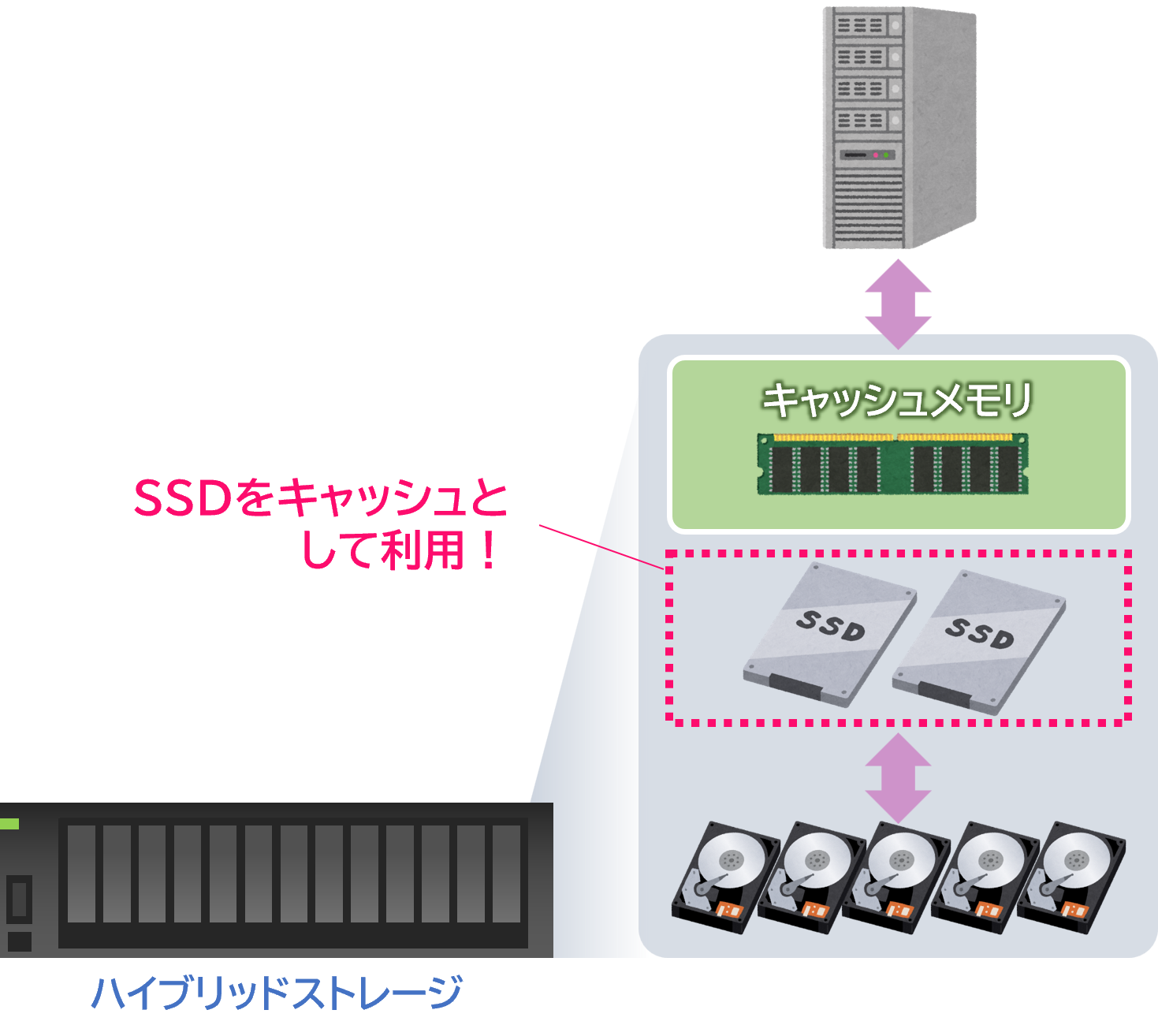

第2節ではストレージの容量効率を上げる機能(重複排除・圧縮・階層化)について解説しました。 今回は、ストレージの性能を上げる機能と容量拡張機能について解説します。

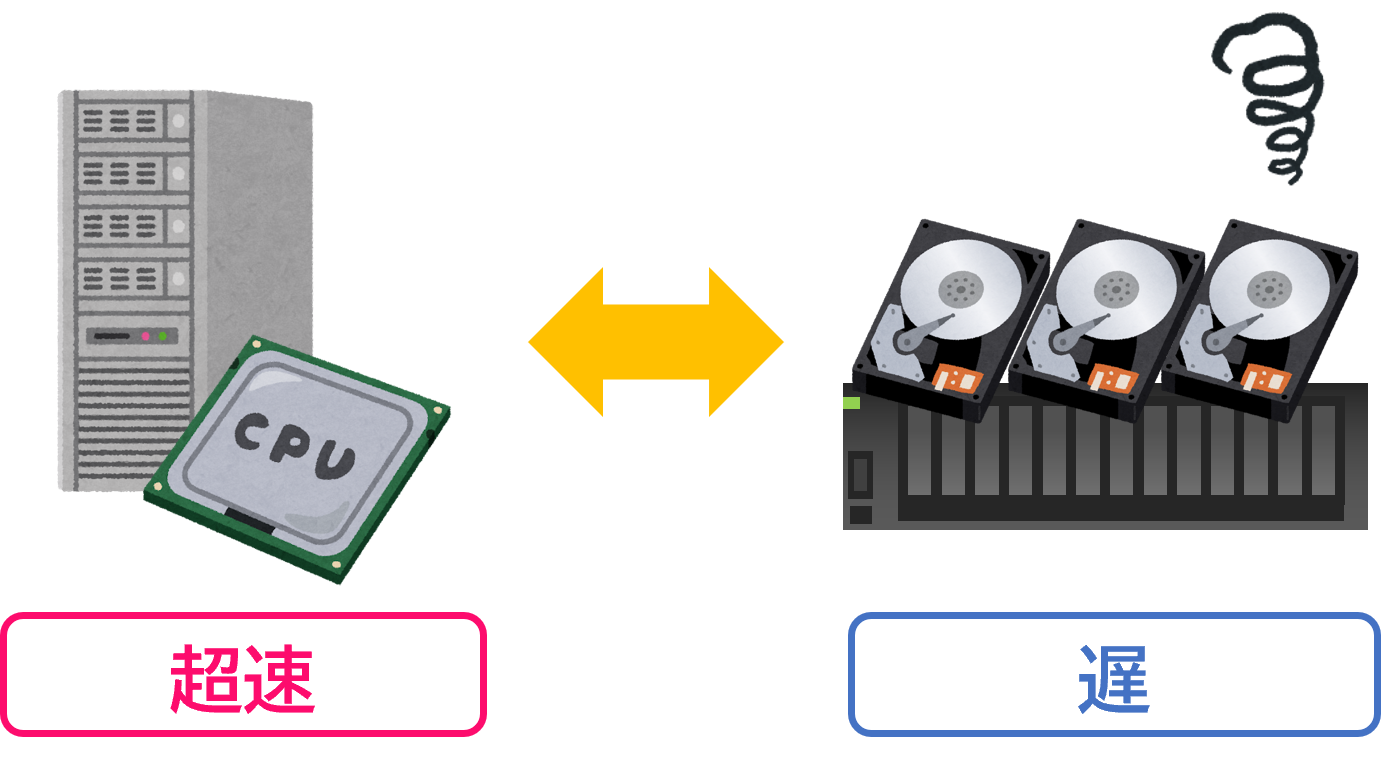

CPUが速く処理しても、HDDがボトルネックとなり、システム全体の処理速度が遅くなる。

| 時間単位 | 1秒を1とした時の大きさ | |

|---|---|---|

| 1秒(s) | 1 | |

| HDD | 1ミリ秒(ms) | 0.001 |

| メモリ | 1マイクロ秒(μs) | 0.000001 |

| 1ナノ秒(ns) | 0.000000001 |

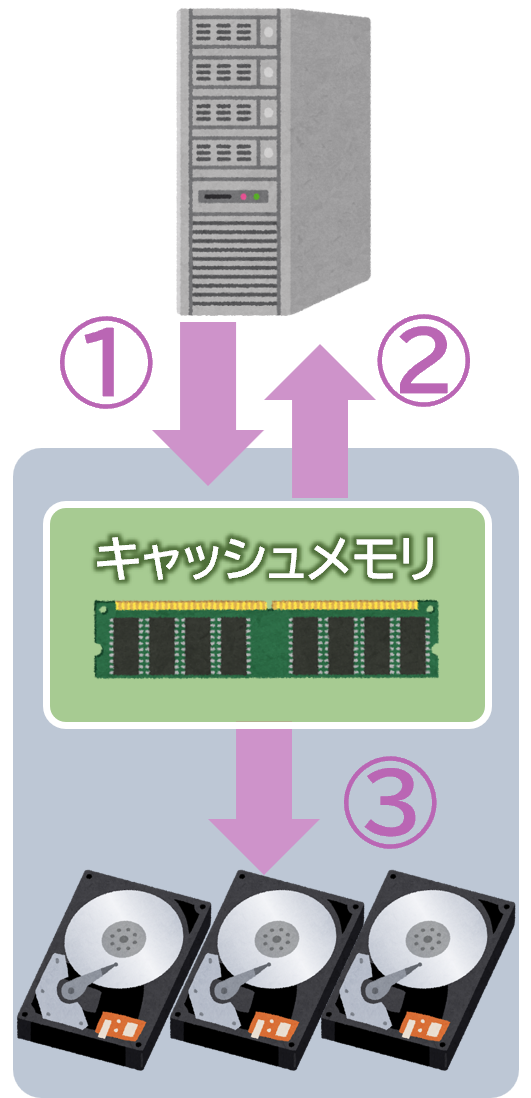

一旦キャッシュメモリに書き込んでからあとでHDDに書き込む

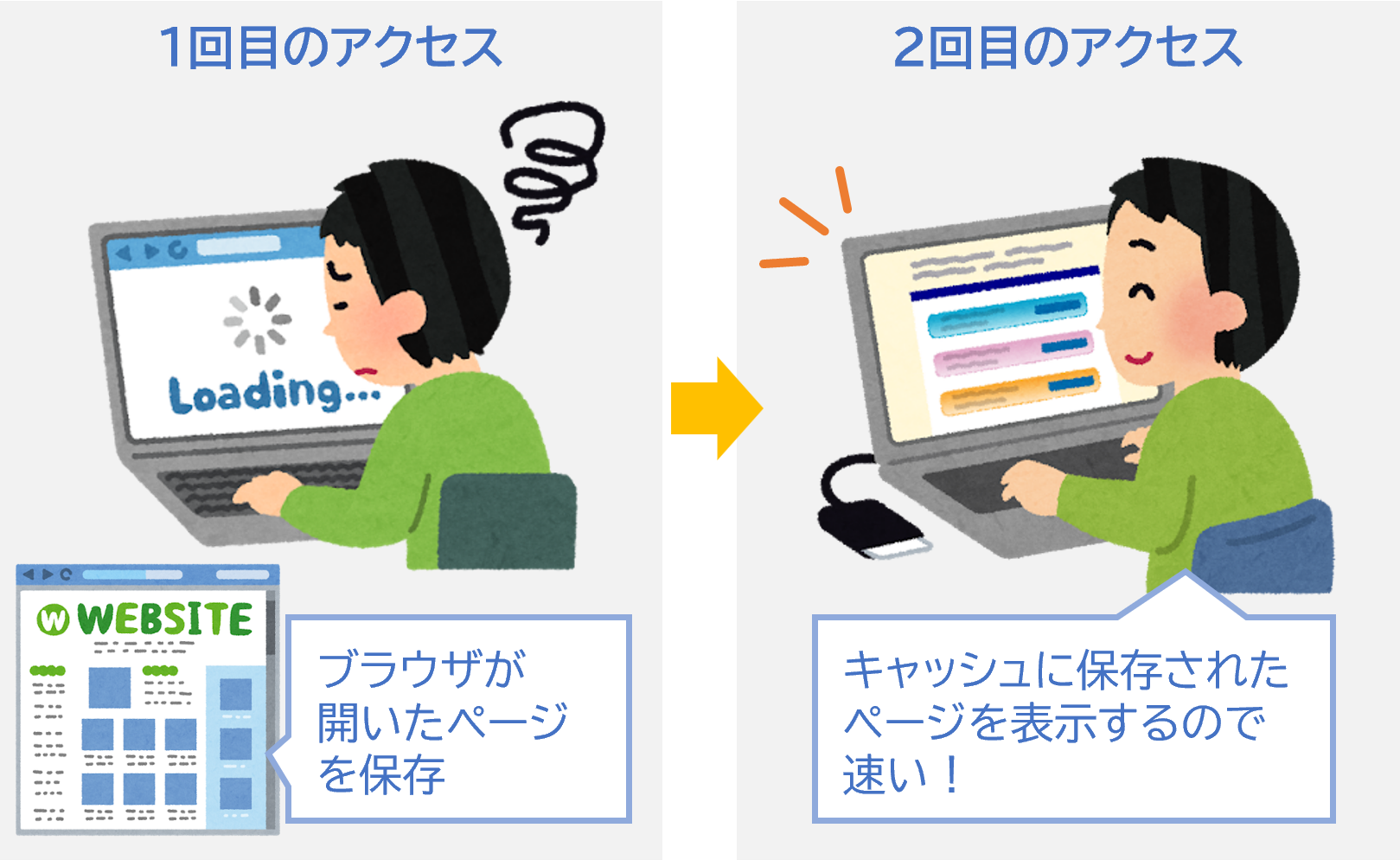

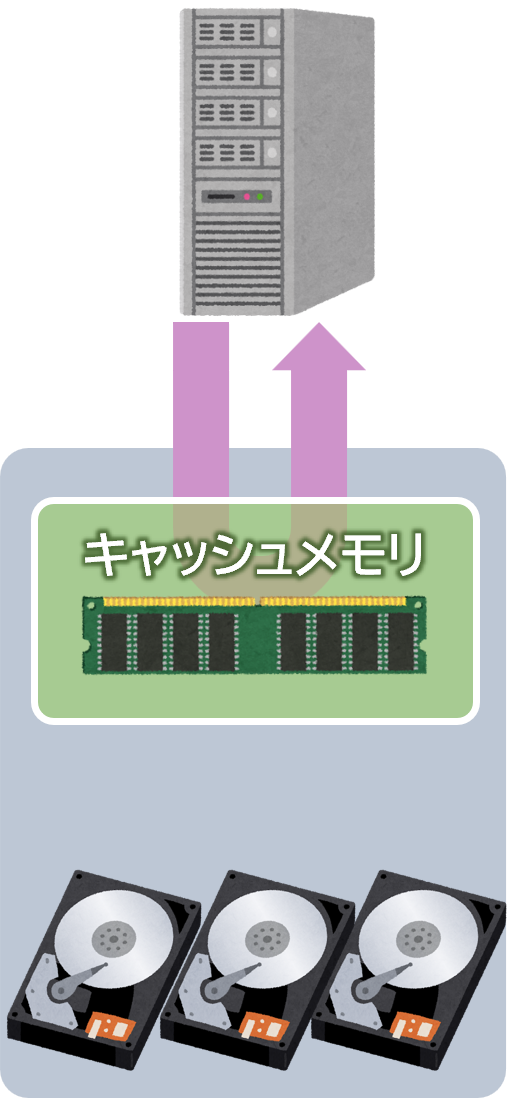

キャッシュメモリからデータを読み込む(速い)

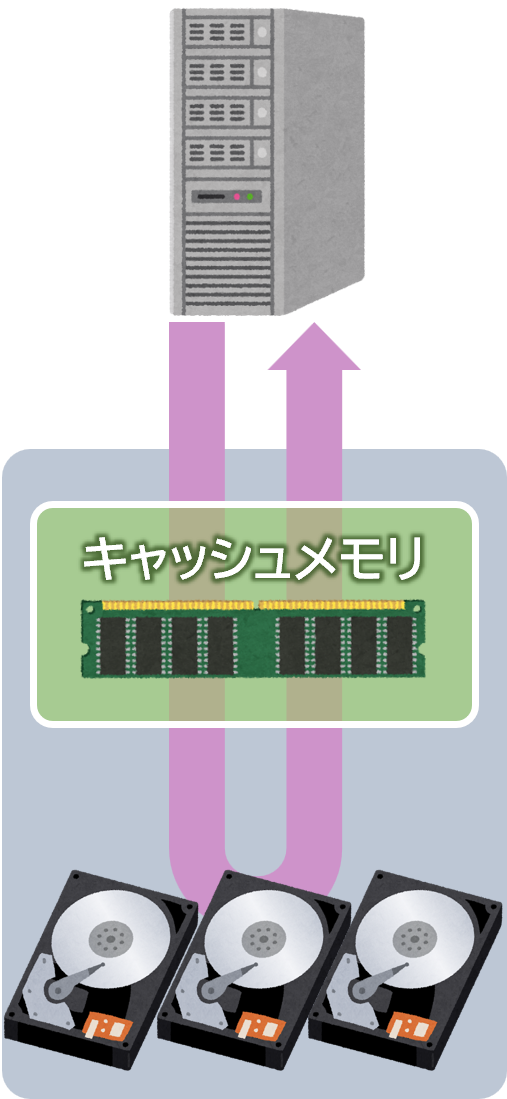

HDDからデータを読み込む(遅い)

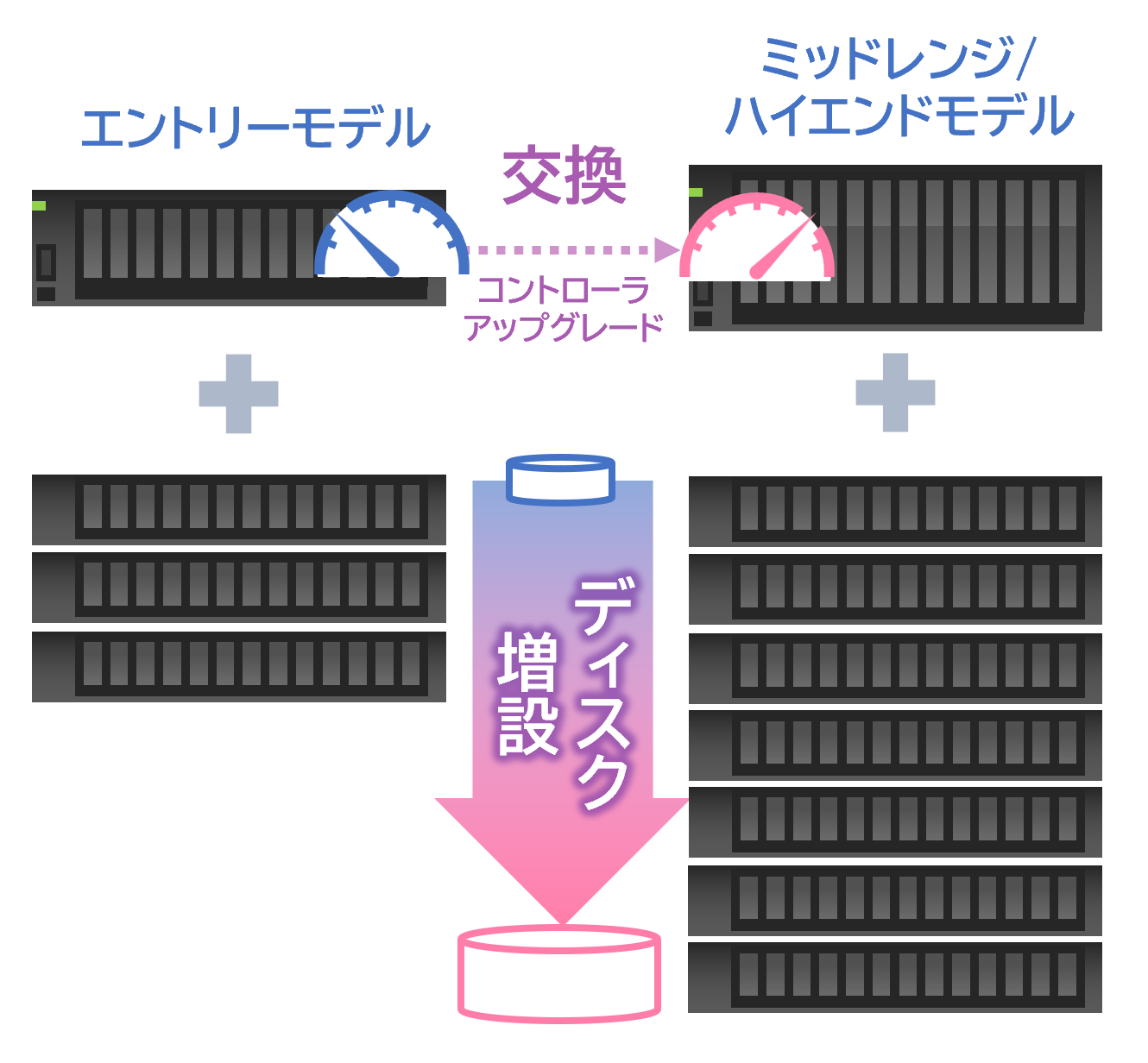

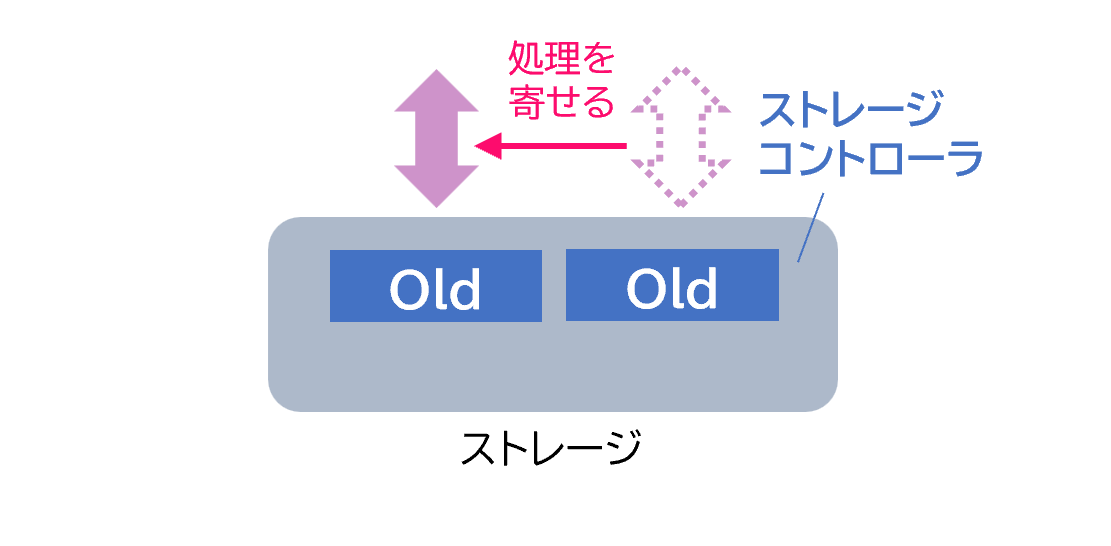

両側のコントローラで処理している(Active-Active)構成の場合は、一方のコントローラに処理を寄せる

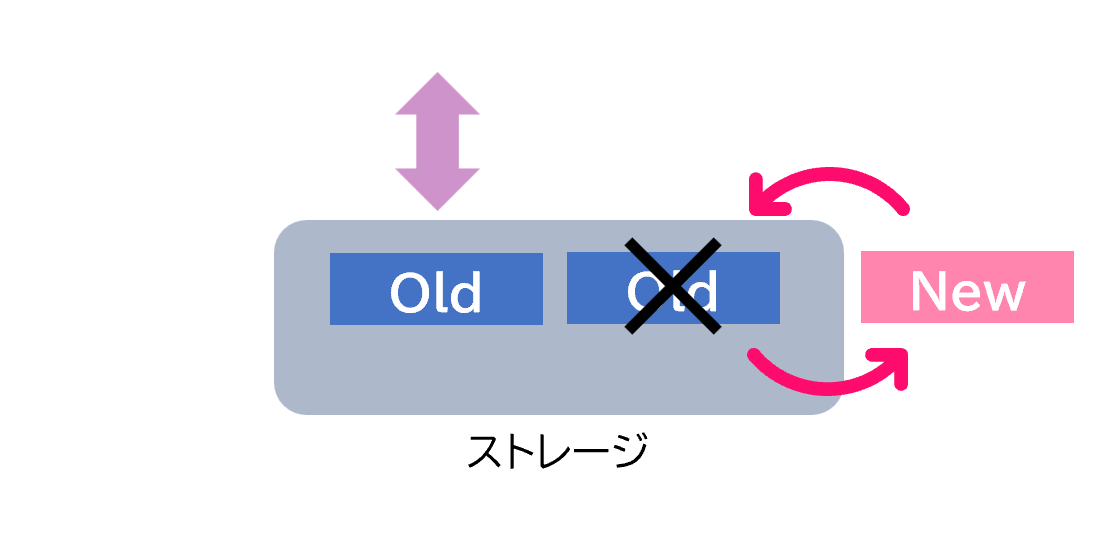

片側のコントローラを停止させ、新しいコントローラに入れ替える

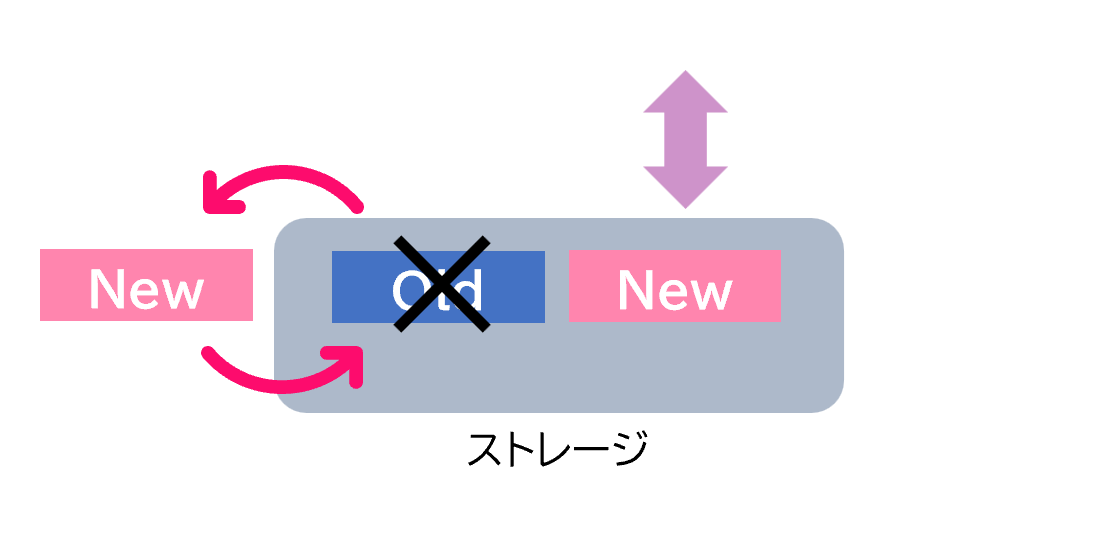

今度は入れ替えた後のコントローラに処理を寄せて、同様にもう一方も入れ替える

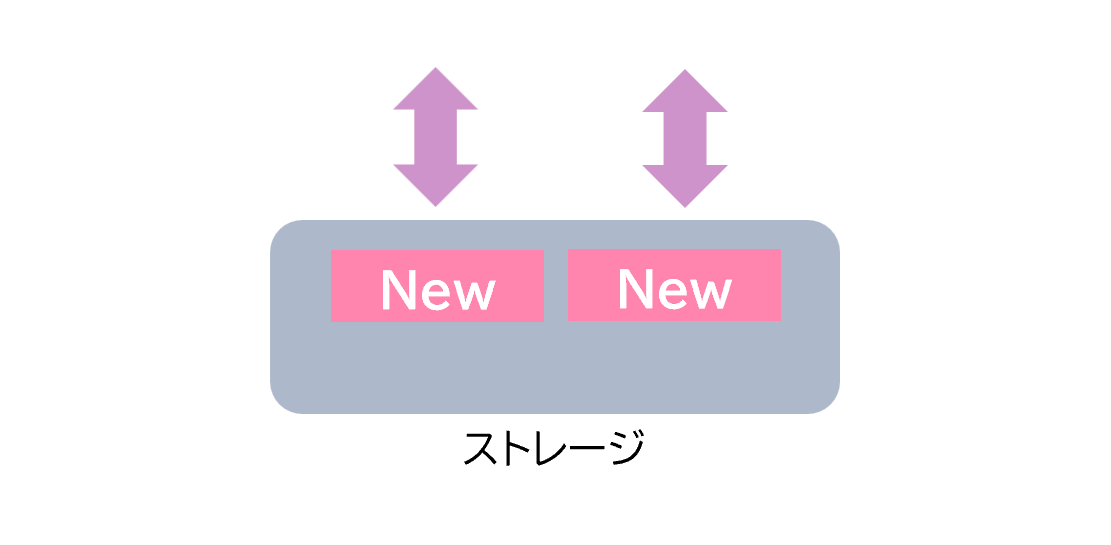

両側のコントローラの入れ替えが完了!元通り両側のコントローラで処理するよう戻す

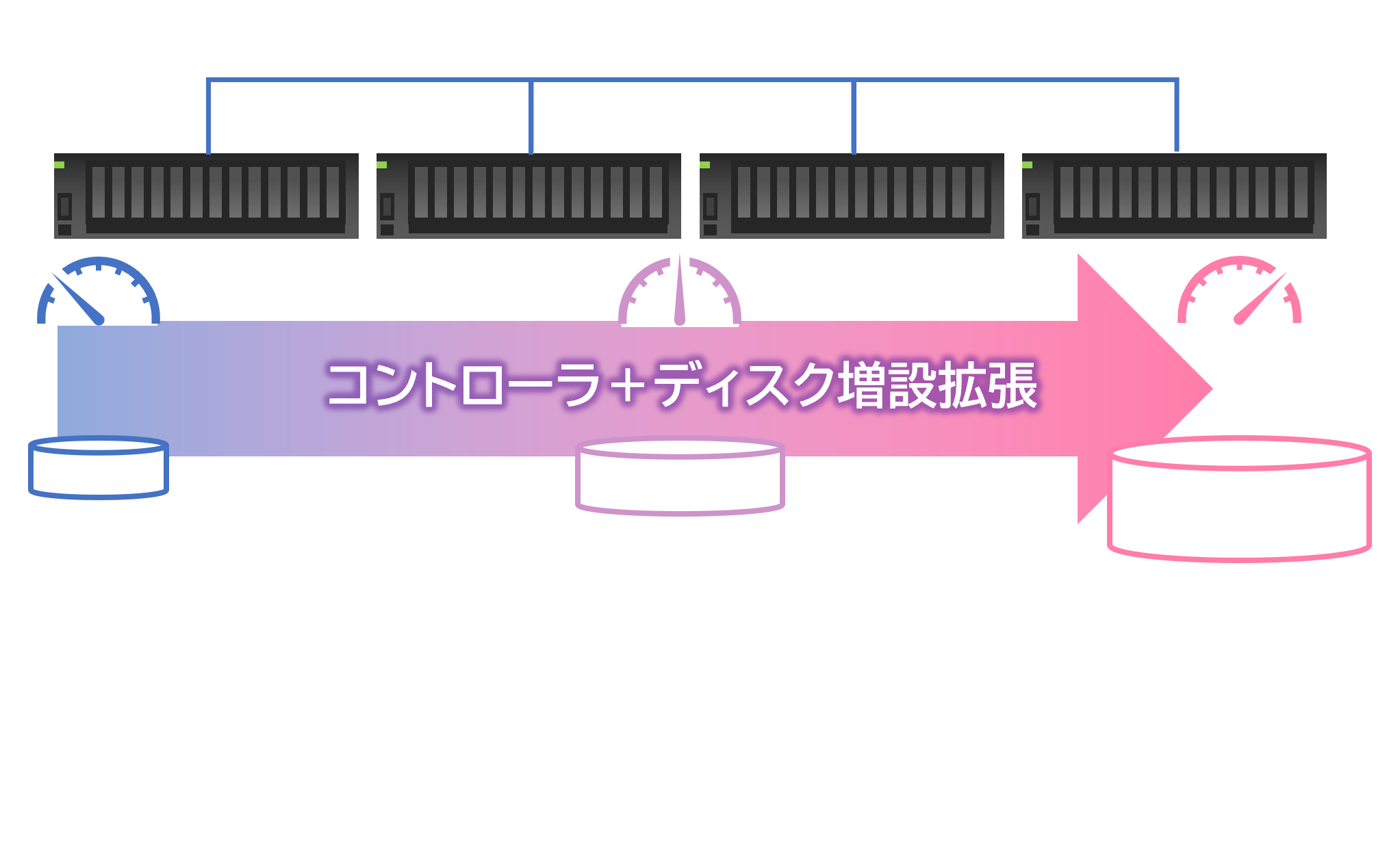

今回はストレージの性能をアップする機能と性能/容量を拡張する方法を解説しました。

次回はいよいよこれまでの基礎知識を踏まえてストレージメーカー各社製品の特長をご紹介します。

早速次のページに進んで製品の違いを理解し比較検討しましょう。