第3節ではドライブ(HDD,SSD)の概要とハイブリッドストレージ、オールフラッシュストレージの違いについて解説しました。

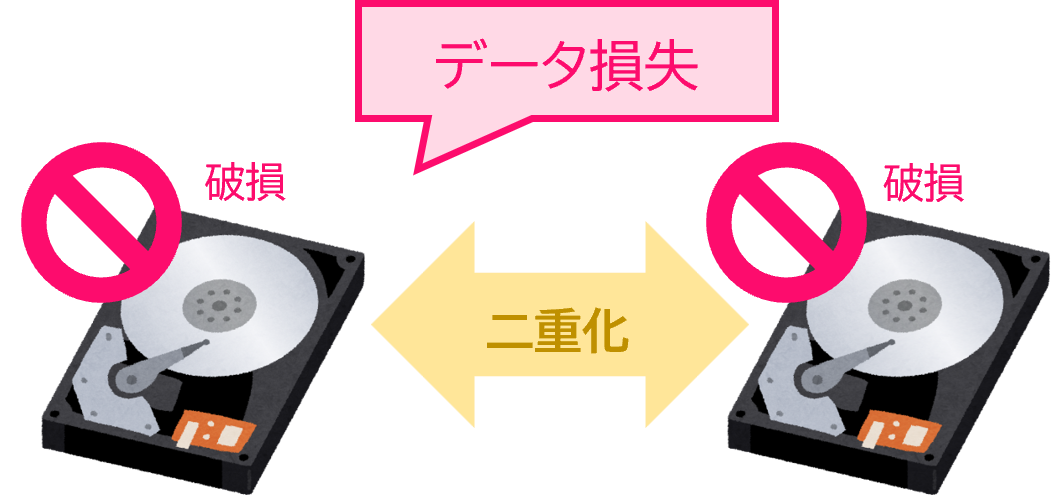

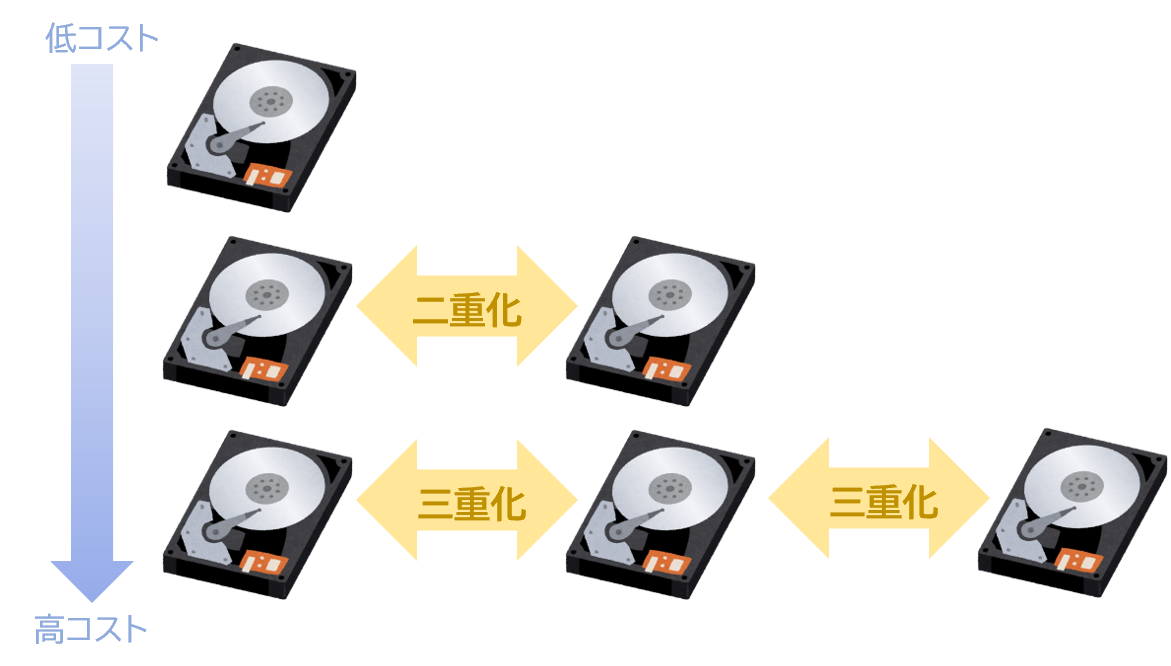

今回はHDDやSSDの故障に備える「RAID」と、新たな冗長化技術を解説します。

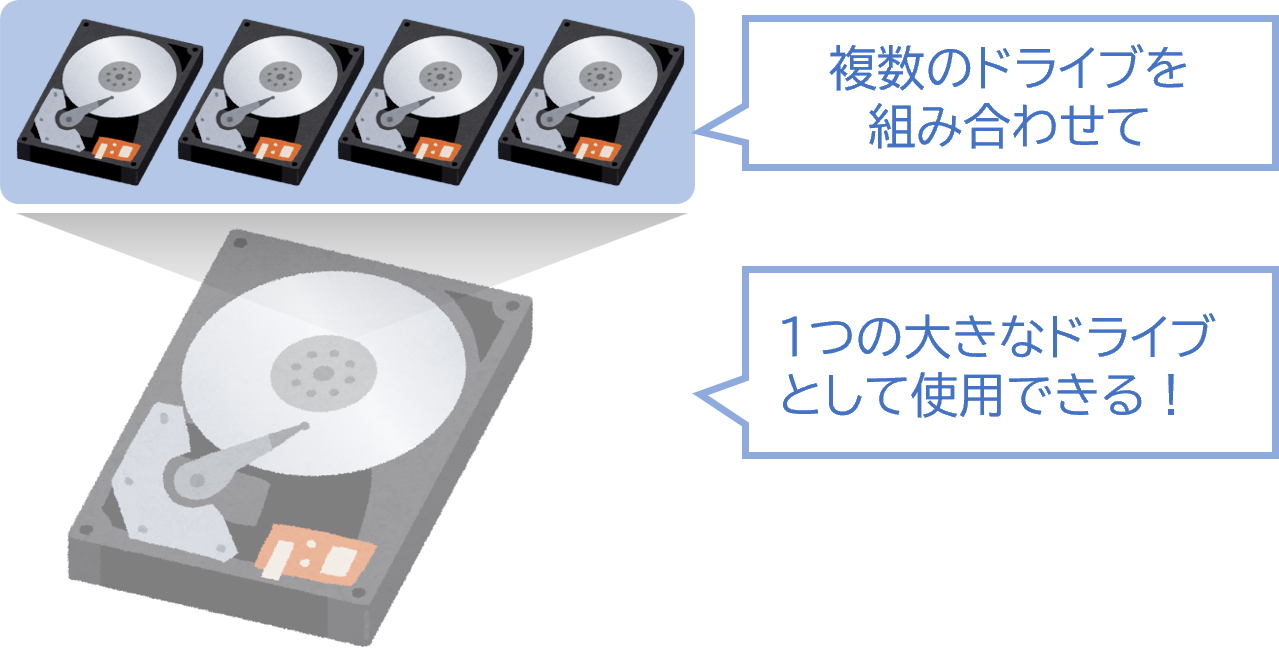

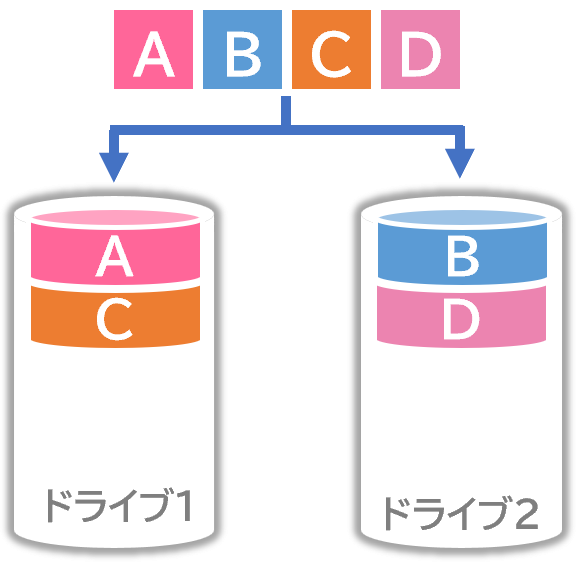

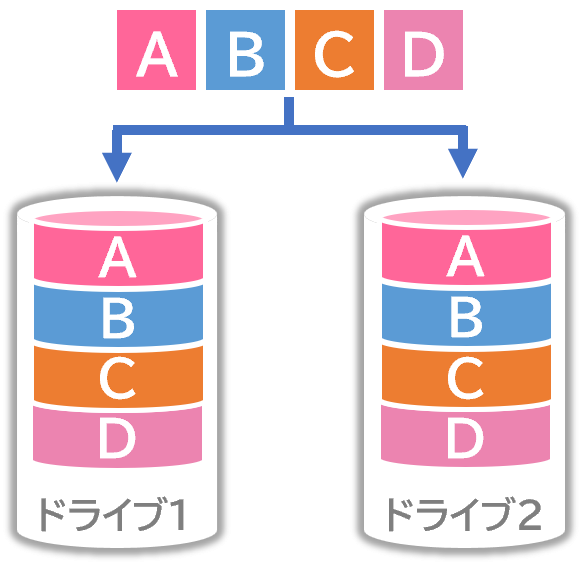

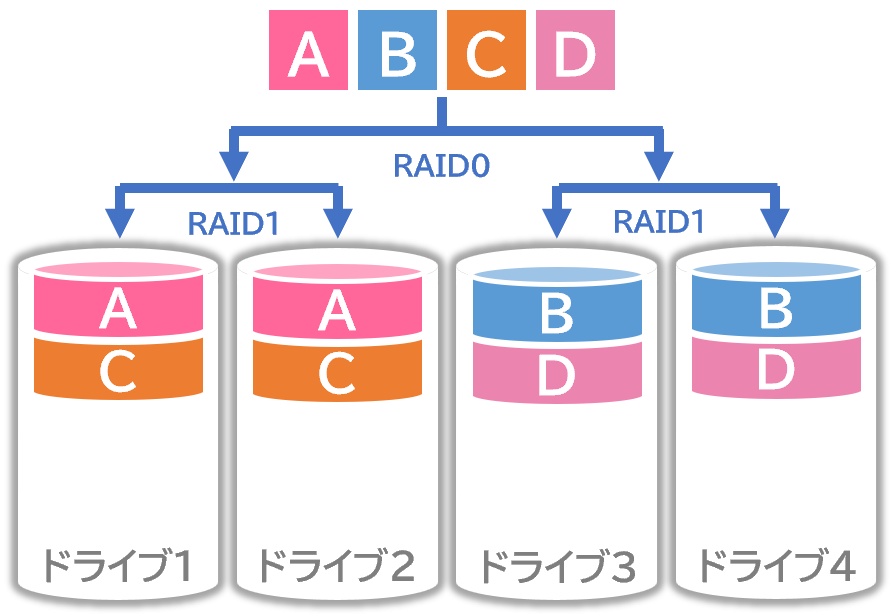

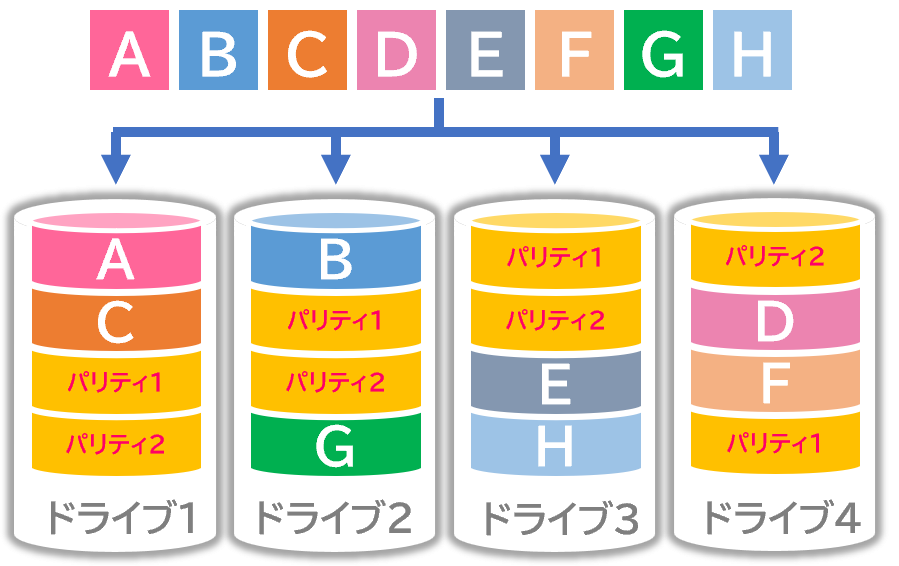

RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks) は、直訳すると「冗長性のある安価なディスクの配列」という意味であるように、複数のドライブを組み合わせて、仮想的な1つのドライブとして運用し、信頼性や性能を向上させる技術。

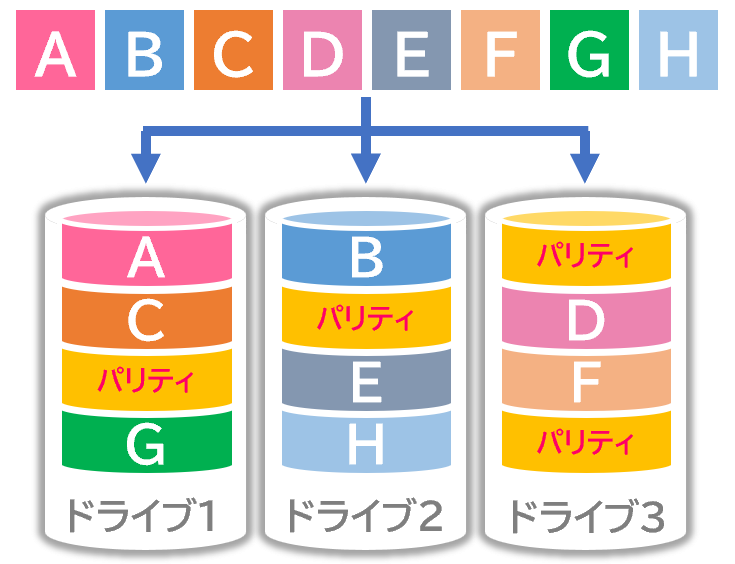

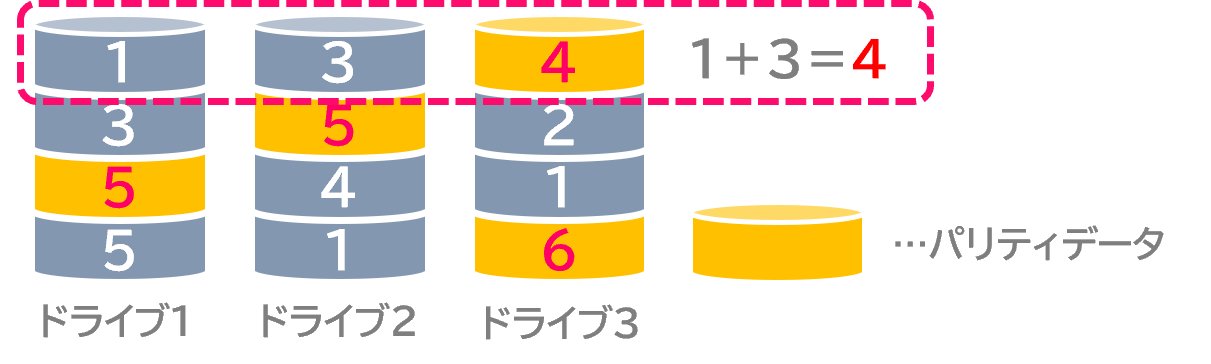

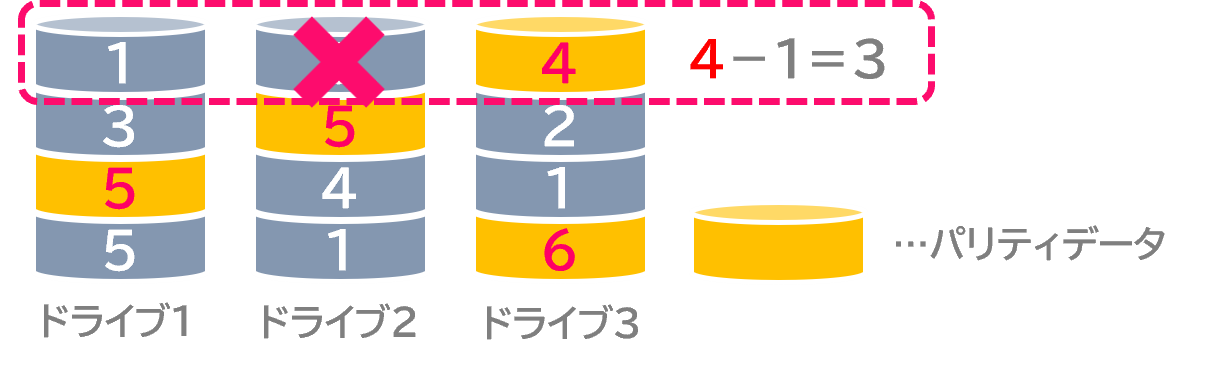

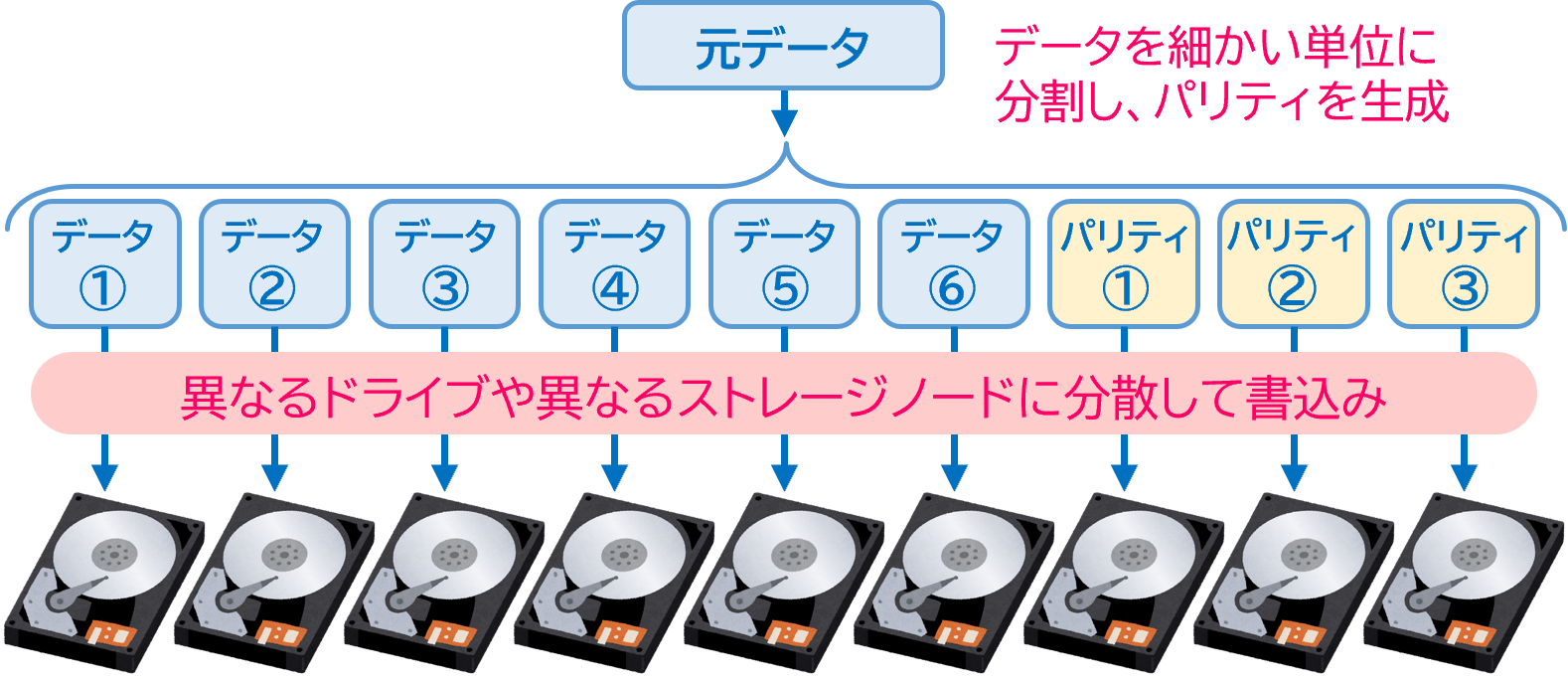

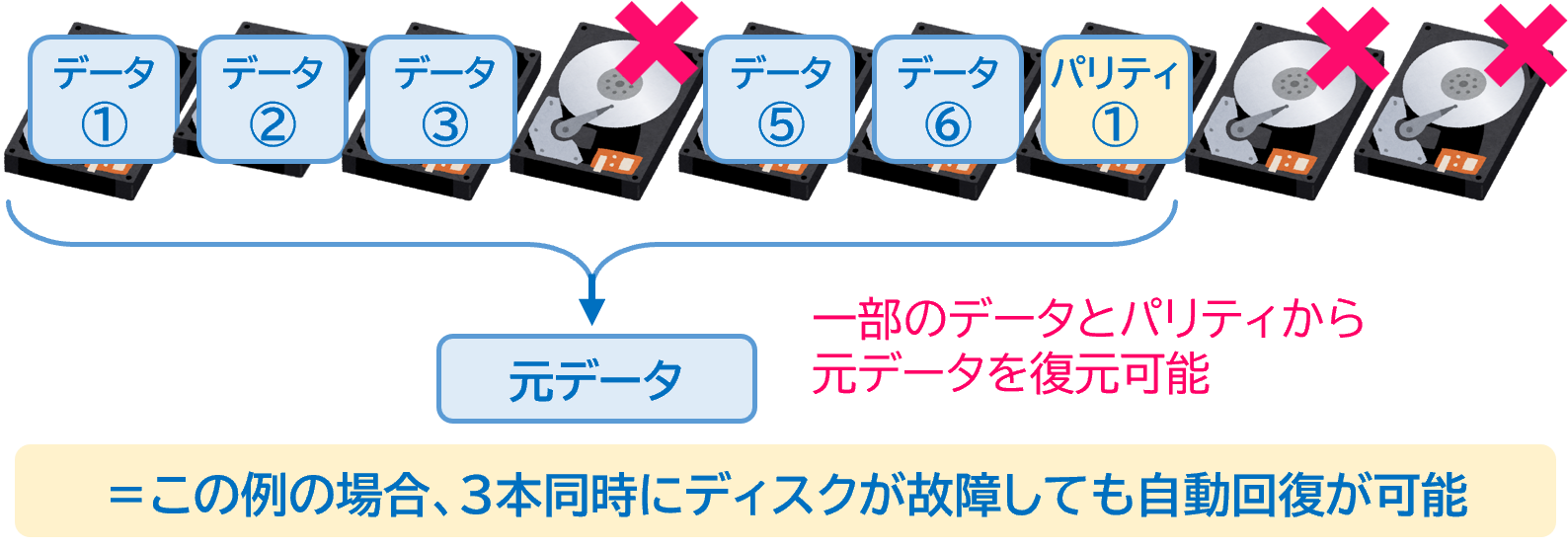

イレージャーコーディングは数学的関数を使用し、一連のデータをあらかじめ冗長性を含む形式に変換する技術。データを複数の細かな塊に分割し、それぞれのパリティを別々に保存することで、複数台のディスクやノードが故障しても復元が可能です。

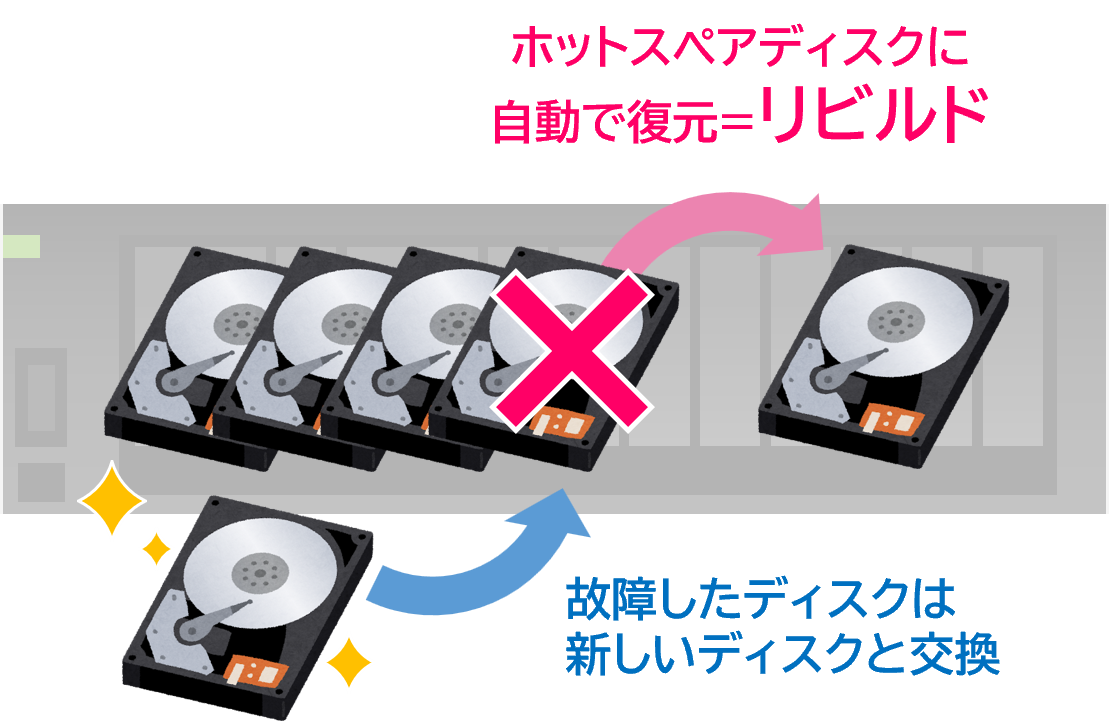

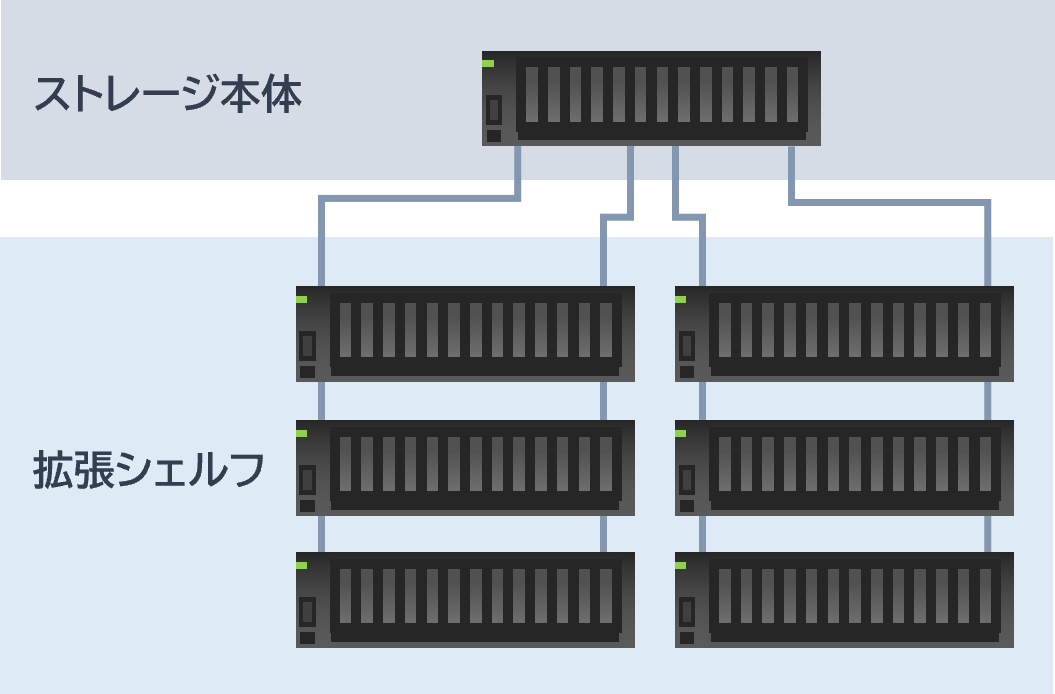

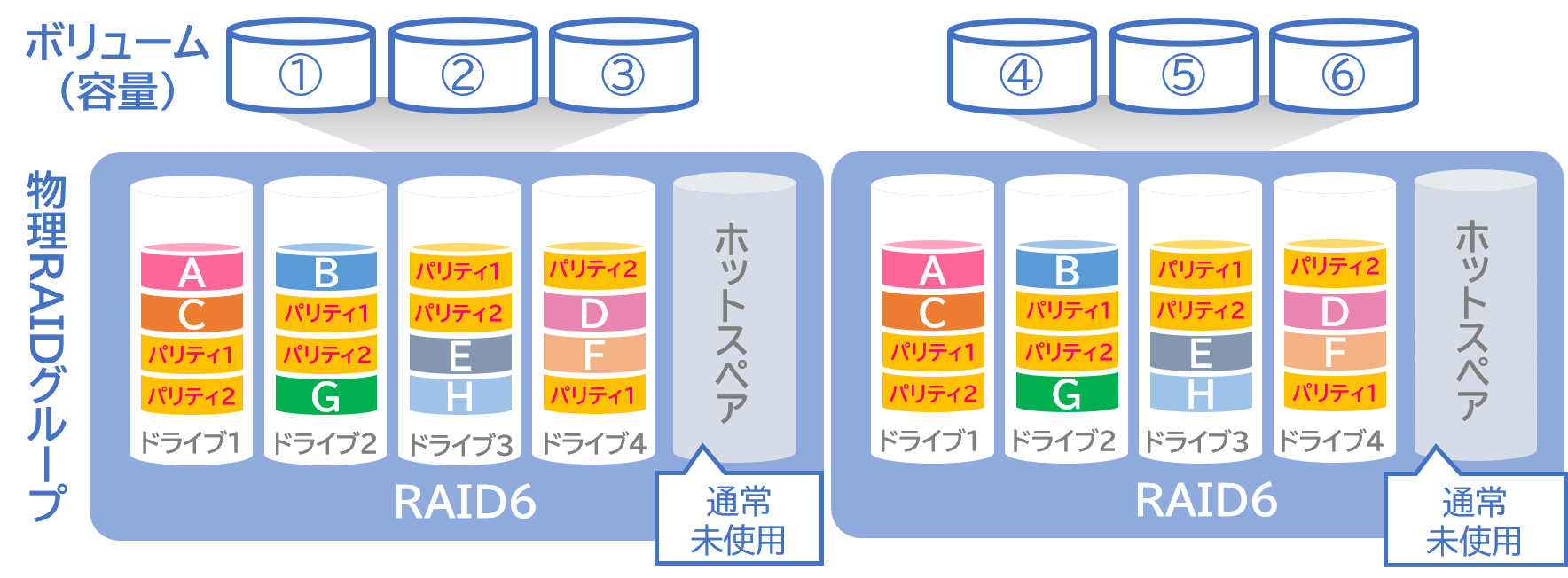

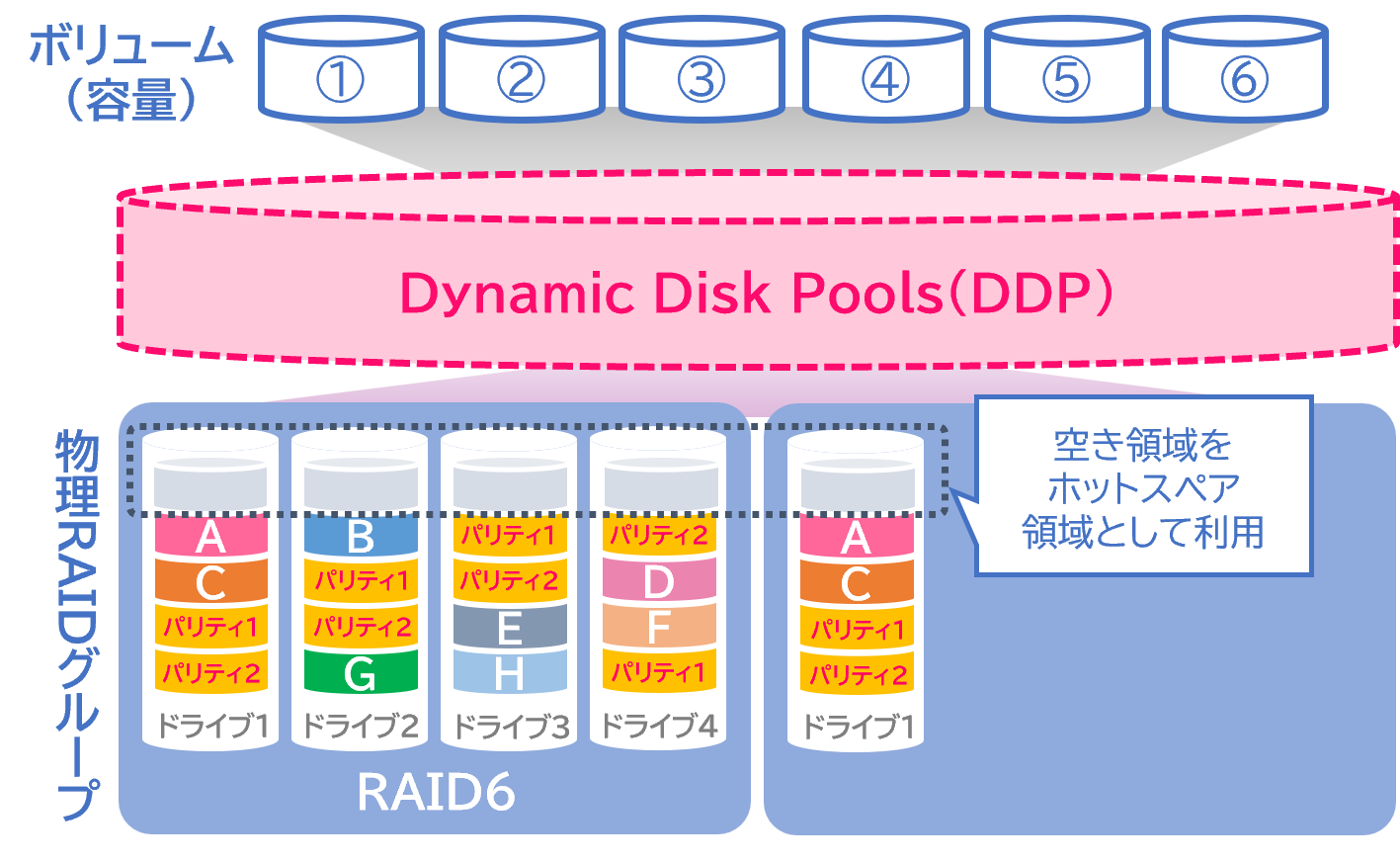

Dynamic Disk Pools(DDP) とは、RAID6をベースに複数のドライブをプール化する機能。耐障害性を保ちつつ従来のRAIDよりも容量追加が柔軟。

容量は各ディスクグループの利用可能領域までしか増やせない。領域を超えて容量を増やしたい場合は物理的にRAIDグループを構成する必要がある。

増設時に物理ディスクは一つから追加できるためコストを最小限に抑えた容量追加が可能。

今回はHDDやSSDの故障に備える「RAID」と、新たな冗長化技術「イレイジャーコーディング」と「Dynamic Disk Pools(DDP)」について解説しました。求める耐障害性レベルによって選択すべき冗長化技術は異なります。検討中のストレージ製品がどのくらいの冗長化レベルか確認してみましょう。

次回はストレージの容量を決める上で必ず理解しておかなくてはならないデータ量の表し方「ビット」「バイト」を解説します。次のページに進んでみましょう。