第2節ではストレージとサーバーの違い、関係性について解説しました。

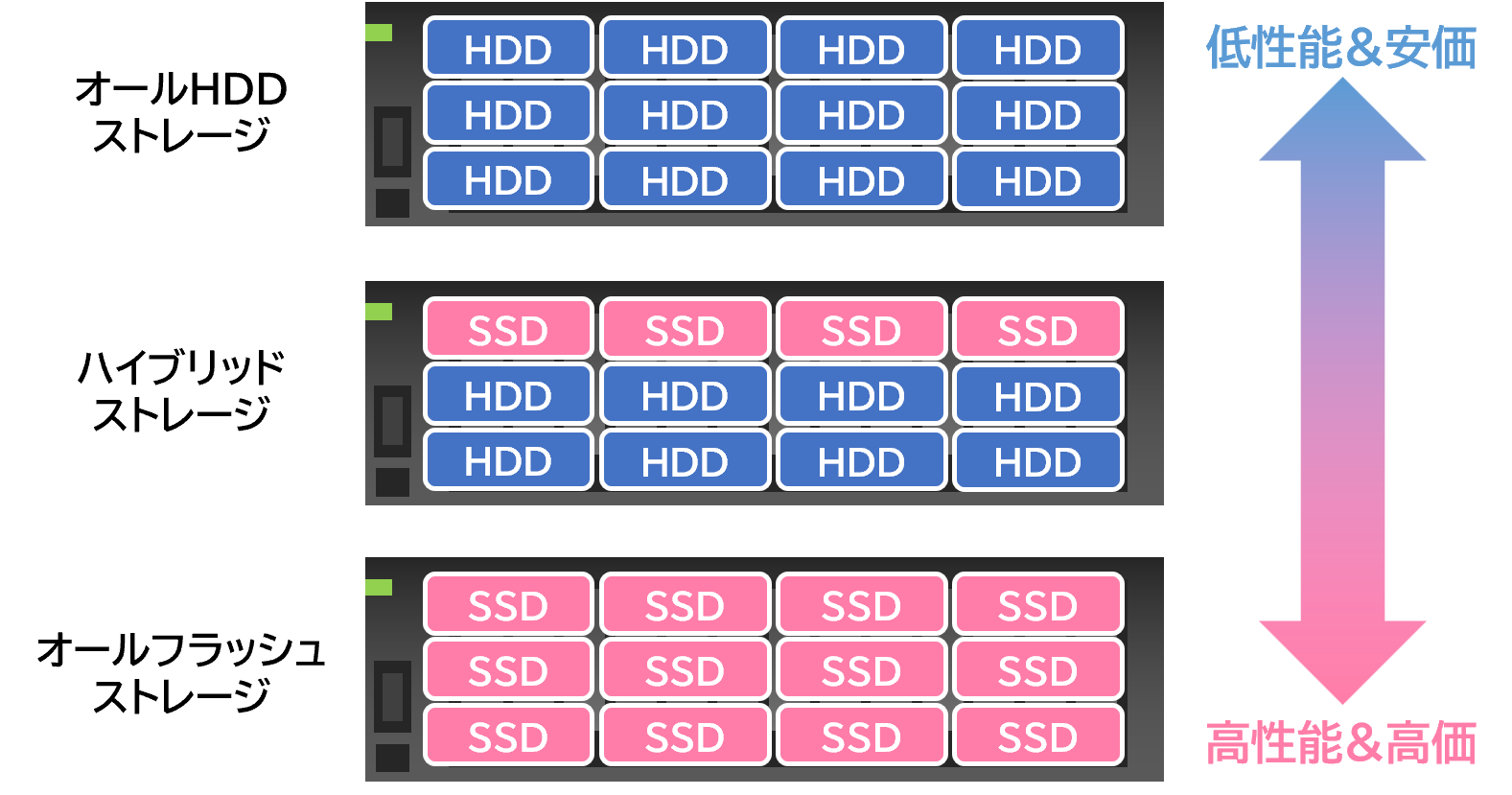

今回はストレージ製品を学ぶ際に耳によくする「ハイブリッドストレージ」や「オールフラッシュストレージ」を解説します。

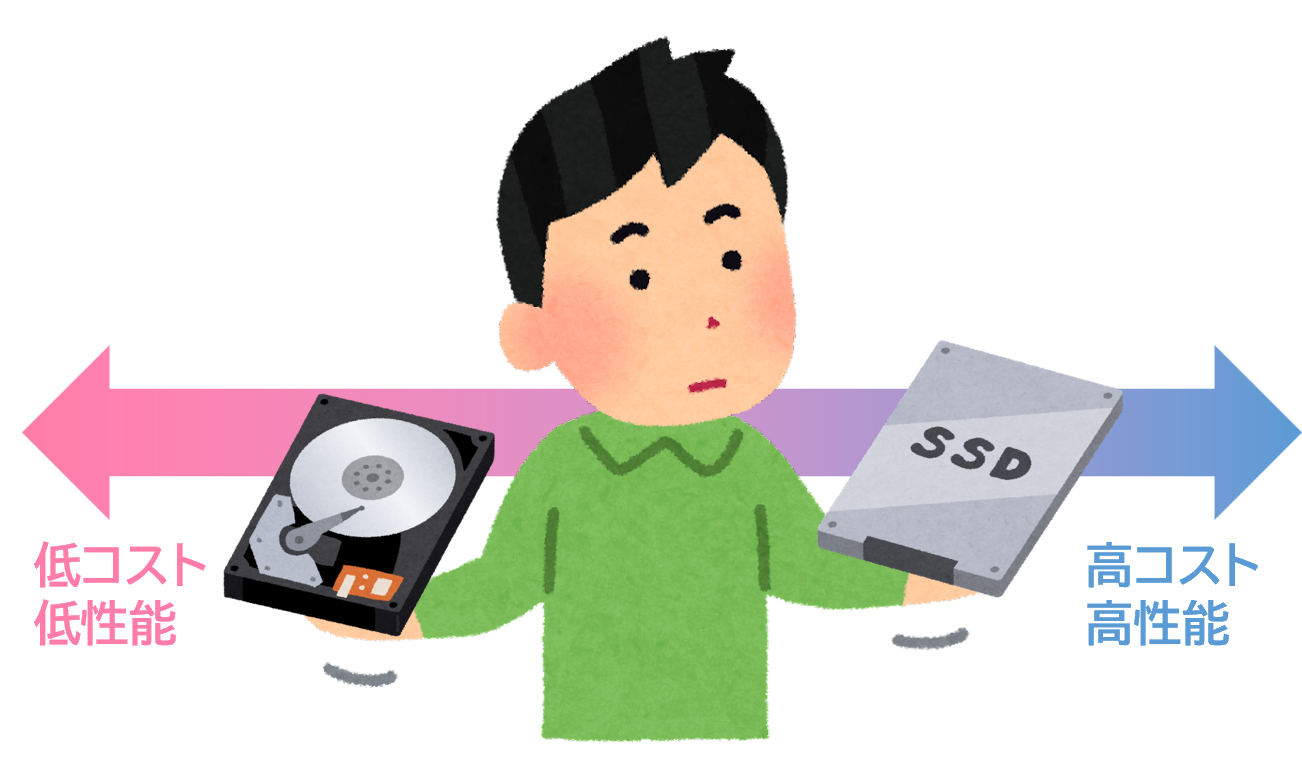

まずはそれらを構成するドライブ(HDDやSSD)から理解していきましょう。

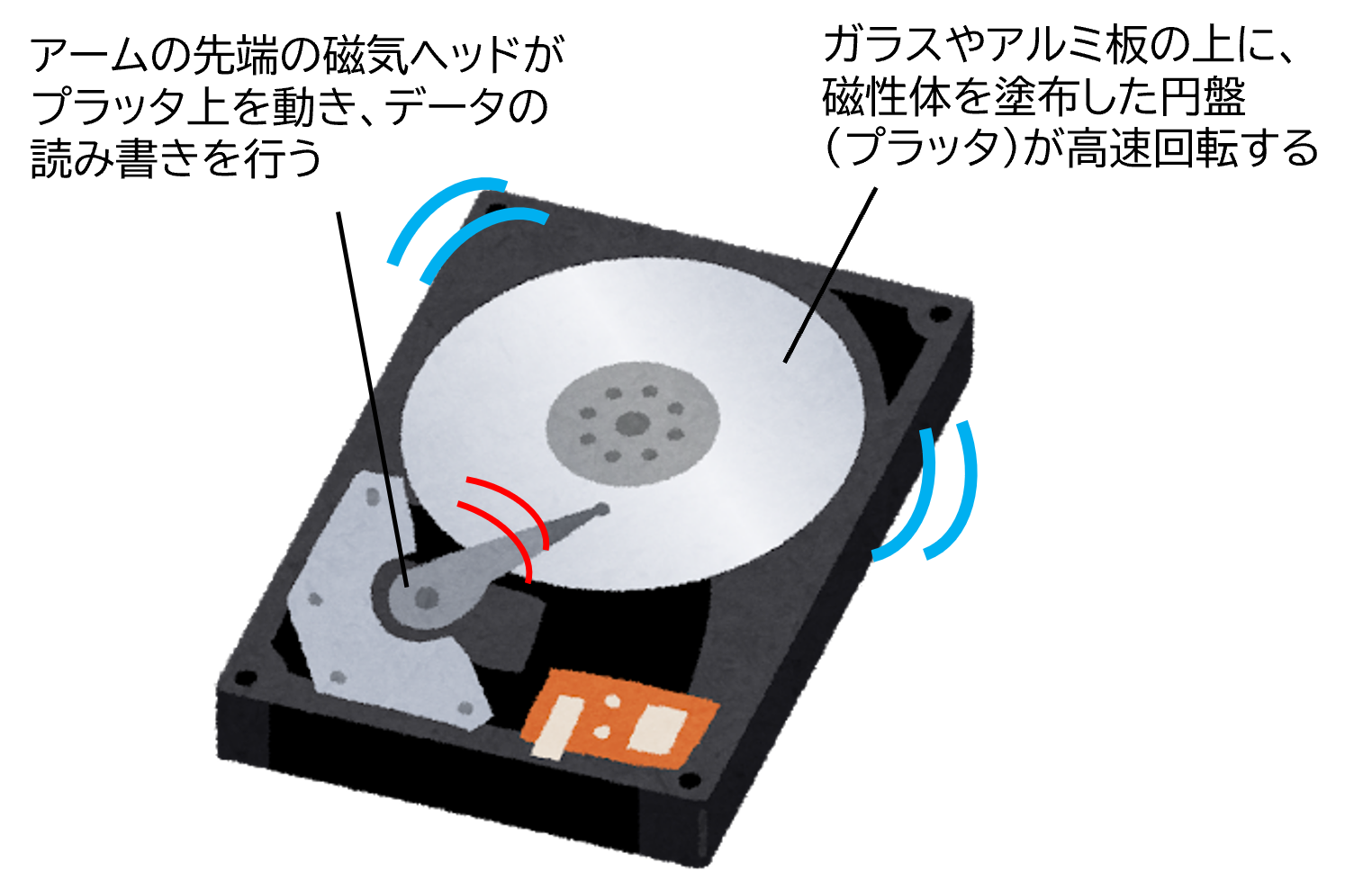

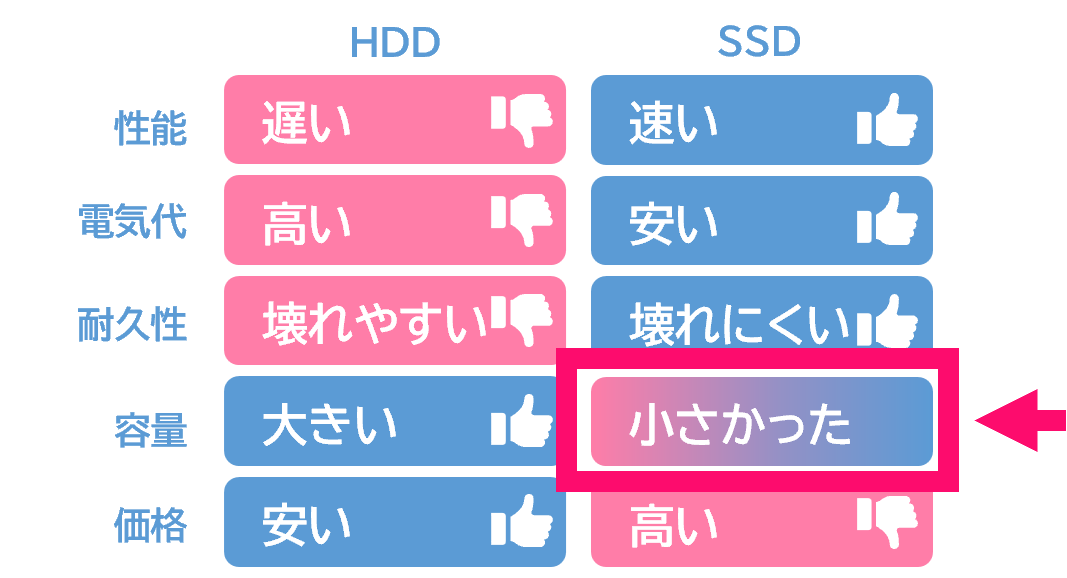

HDDとは、昔からストレージ、サーバー、パソコンなどあらゆる用途に使われる大容量でお手頃価格なドライブ。アーム先端の磁気ヘッドが高速回転するプラッタ上を動き、データの読み書きを行う。

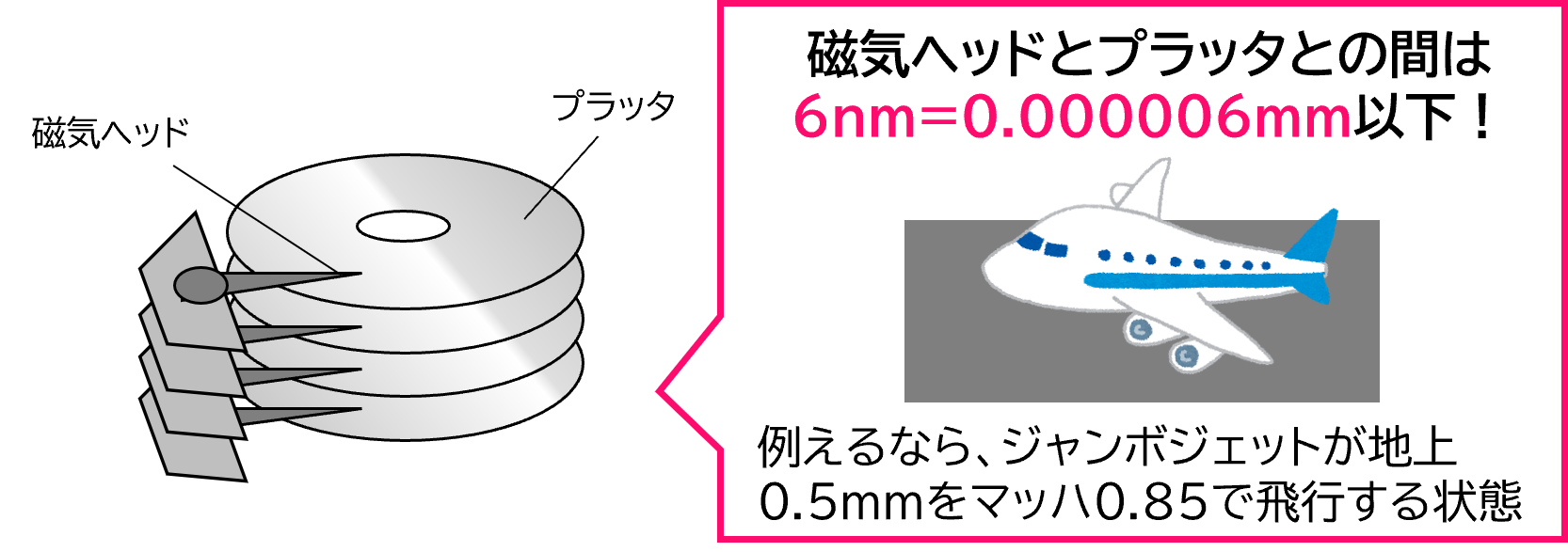

複数のプラッタが重なった構造。磁気ヘッドとプラッタ間は6nm=0.000006mm以下。

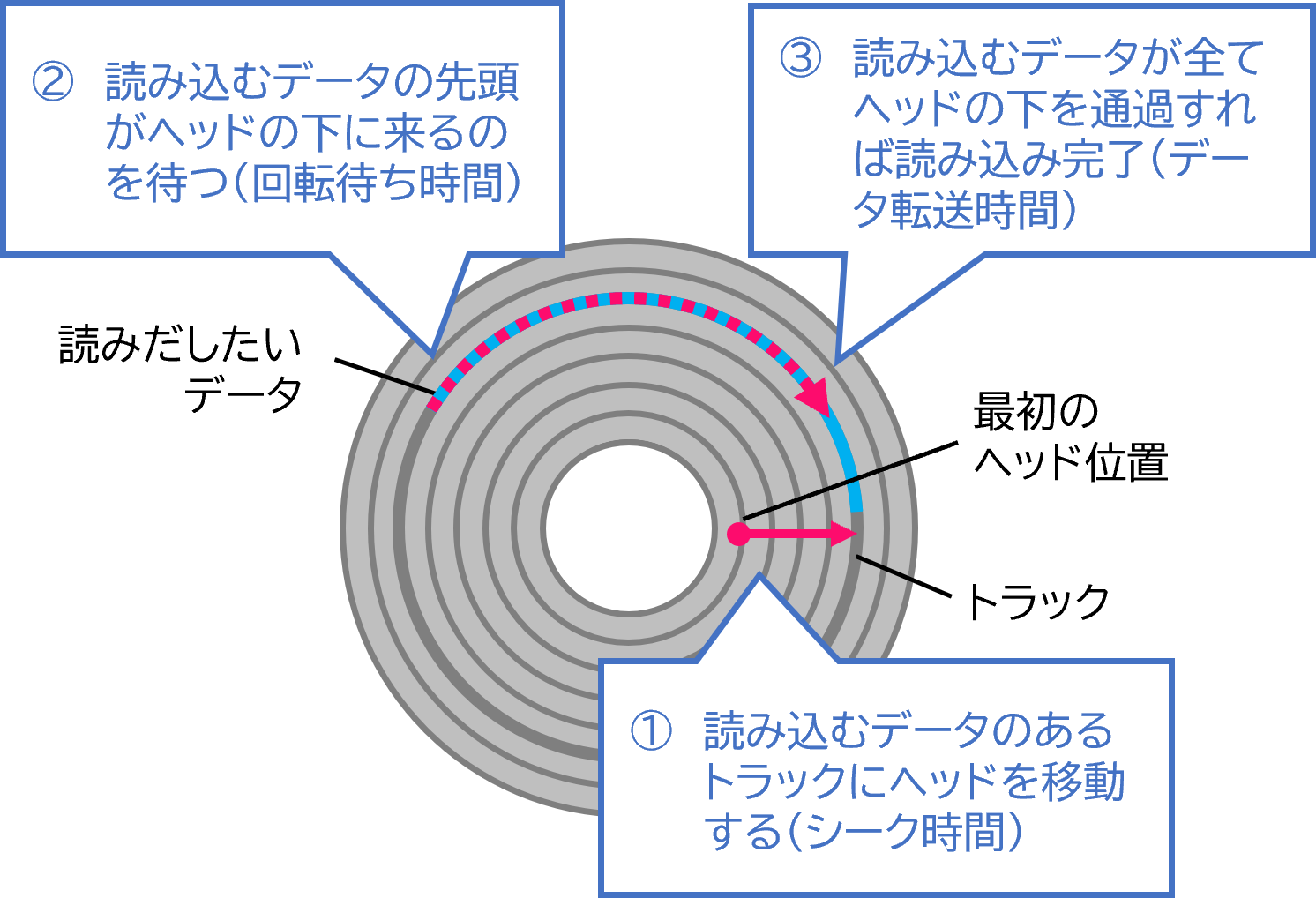

HDDのデータ読み込み動作は以下の通り。データの読み込みトラックへヘッドを移動する時間をシークタイムという。

|

規格 | 接続 | 回転数 | 容量 |

|---|---|---|---|---|

| SAS | SAS | 15,000 回転/分 |

最大2TB 程度まで |

|

| NL-SAS (ニアラインSAS) |

SAS | 7,200 回転/分 |

最大10TB 程度まで |

|

| SATA | SATA |

約1,000回転/分

約1,100回転/分

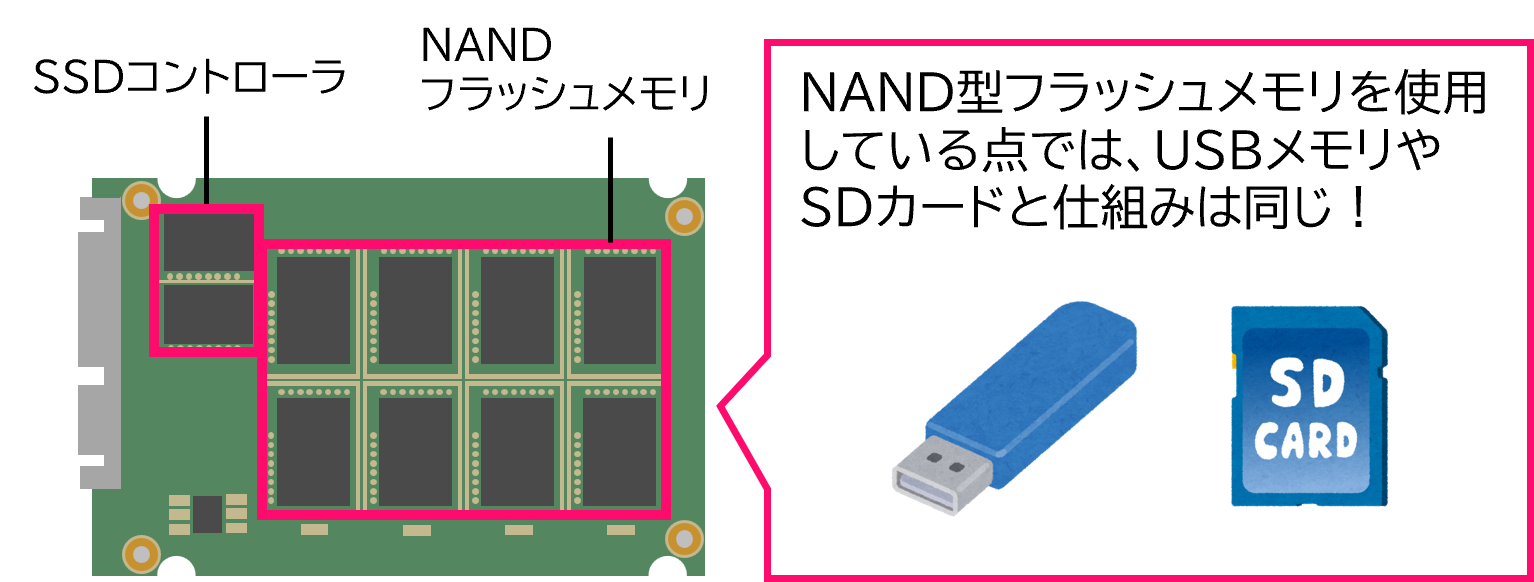

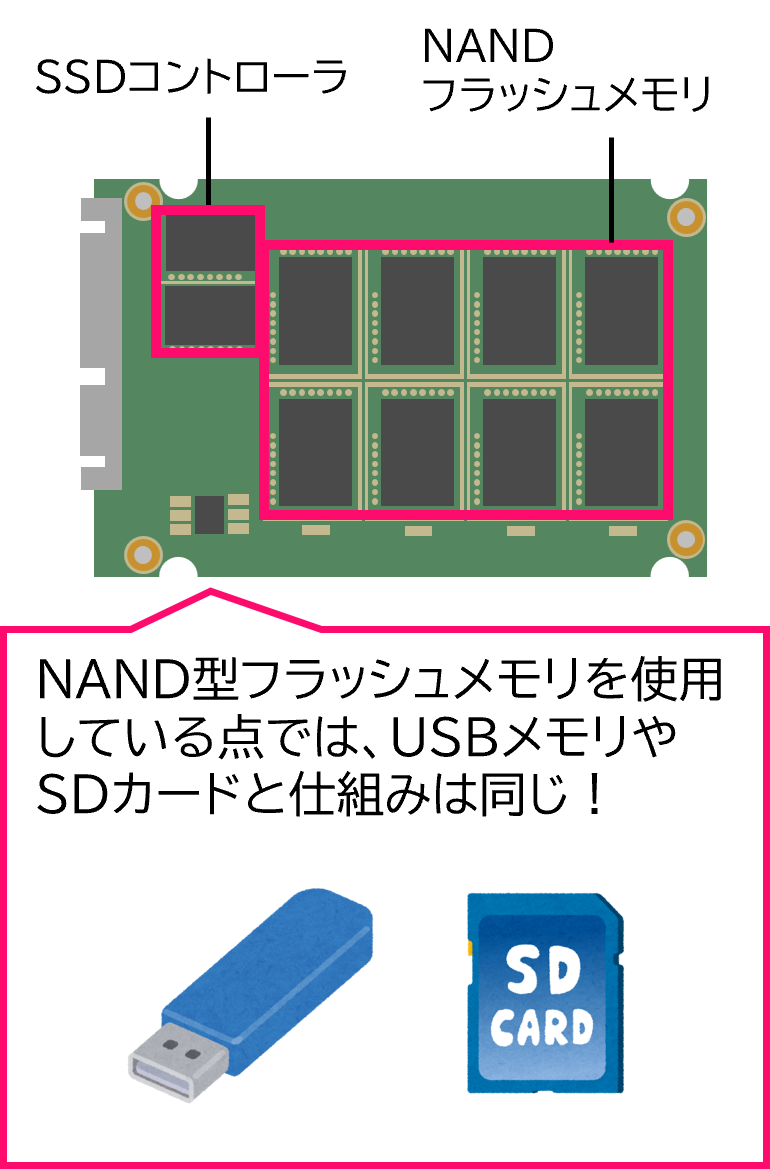

SSDとは、内蔵するNAND型フラッシュメモリという半導体に電子でデータの読み書きを行うドライブ。HDDと異なり、物理的動作を伴わない。高速な読み書きを求められるストレージに搭載される。

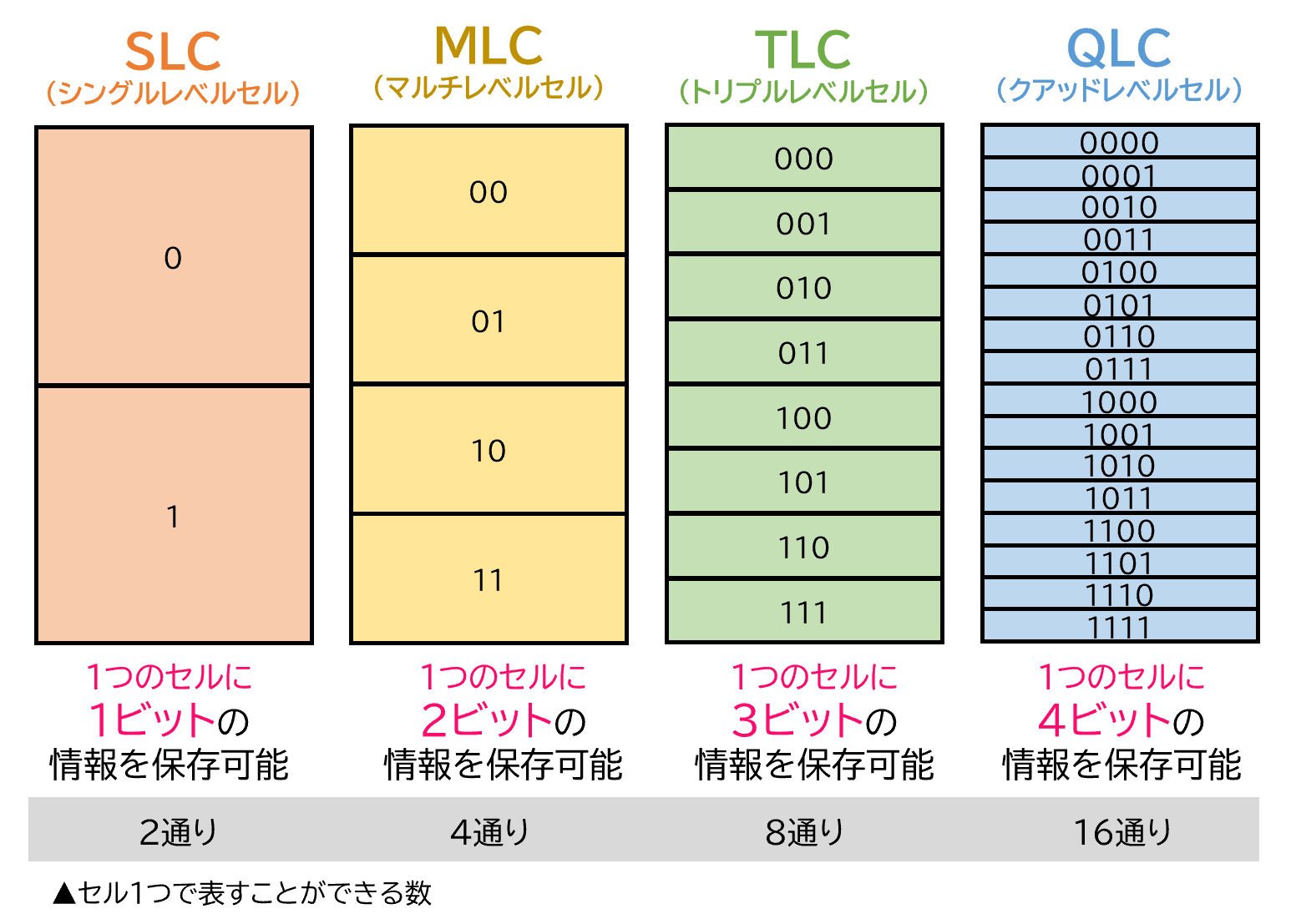

SSD大容量化を実現する、NAND型フラッシュメモリの種類を解説します。

SSD登場当初は、1つのフラッシュセルに対して1ビットの情報しか保存できなかったが、1つのセルに保存できる情報を増やすことで、大容量化を実現。

今回はドライブ(HDD/SSD)を組み合わせるオールフラッシュストレージ、ハイブリッドストレージを解説しました。大容量のSSDを実現するNANDフラッシュメモリの種類も理解できましたね。

次のページでHDDやSSDの故障に備える「RAID」と、新たな冗長化技術について学んでいきましょう。