第7節はオブジェクトストレージ、ファイルストレージ、ブロックストレージの違い解説しました。 今回はストレージでよく使われる通信プロトコルと接続ケーブル・インターフェースについて解説します。

|

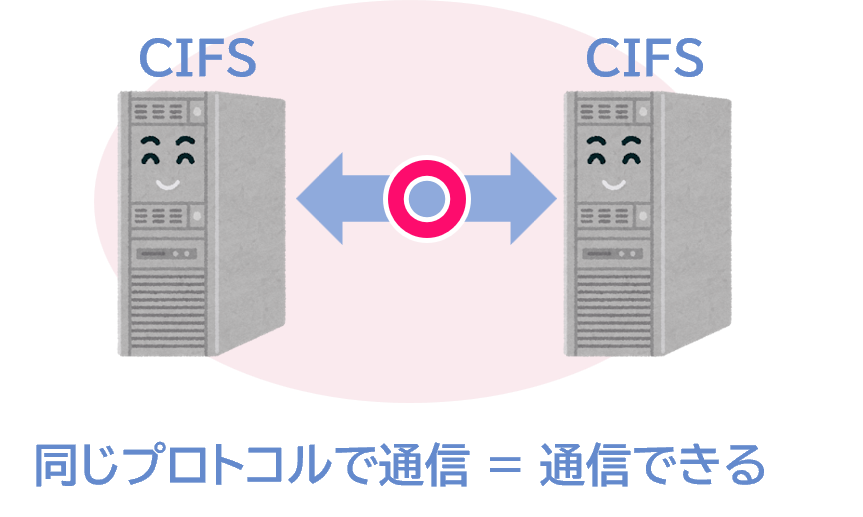

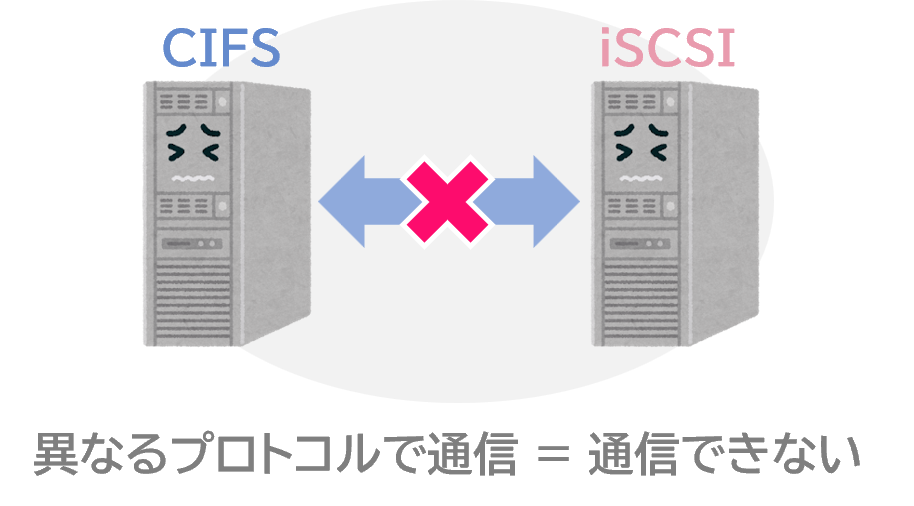

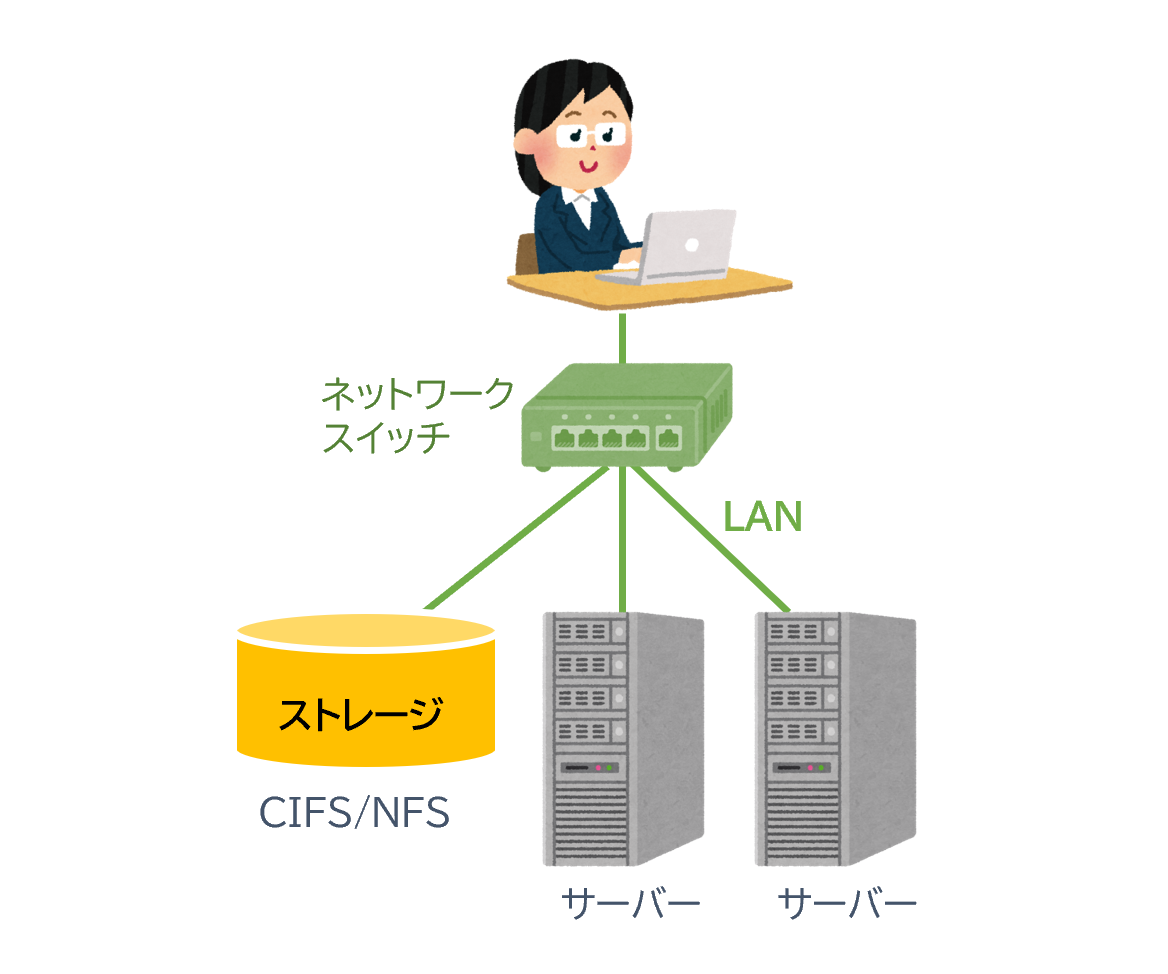

CIFS (SMB) Common Internet File System |

|

|---|---|

|

NFS Network File System |

|

|

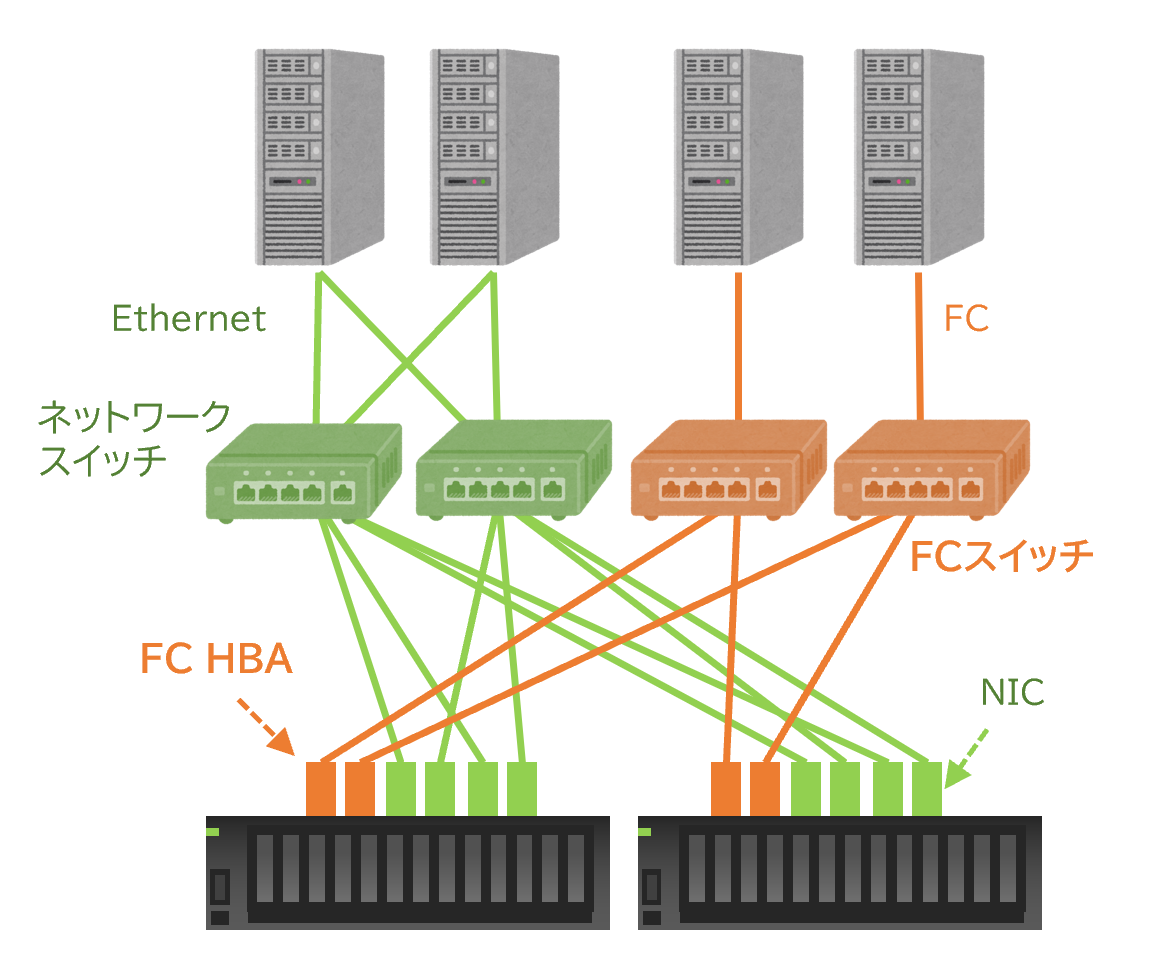

FC Fibre Channel |

|

|---|---|

|

iSCSI Internet Small Computer System Interface |

|

|

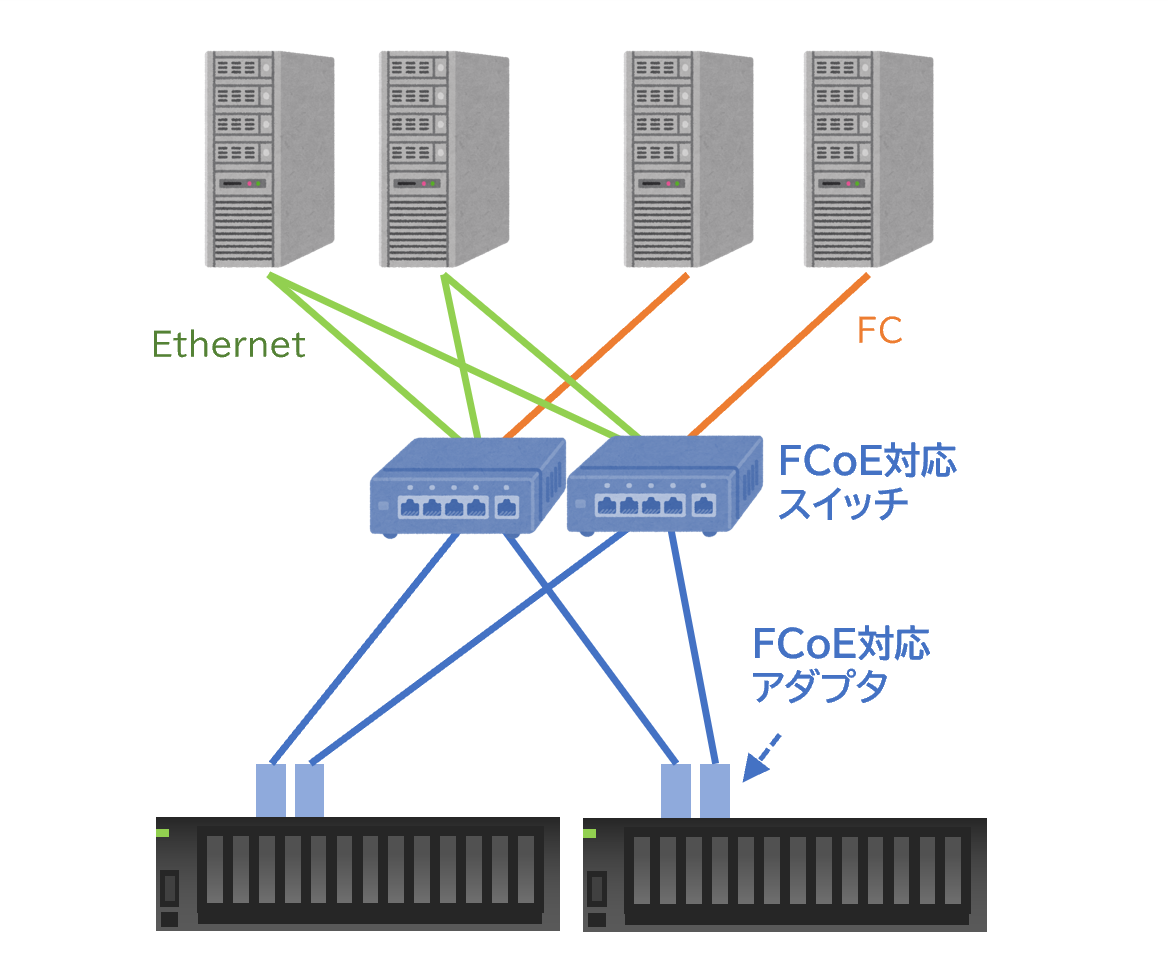

FCoE Fibre Channel over Ethernet |

|

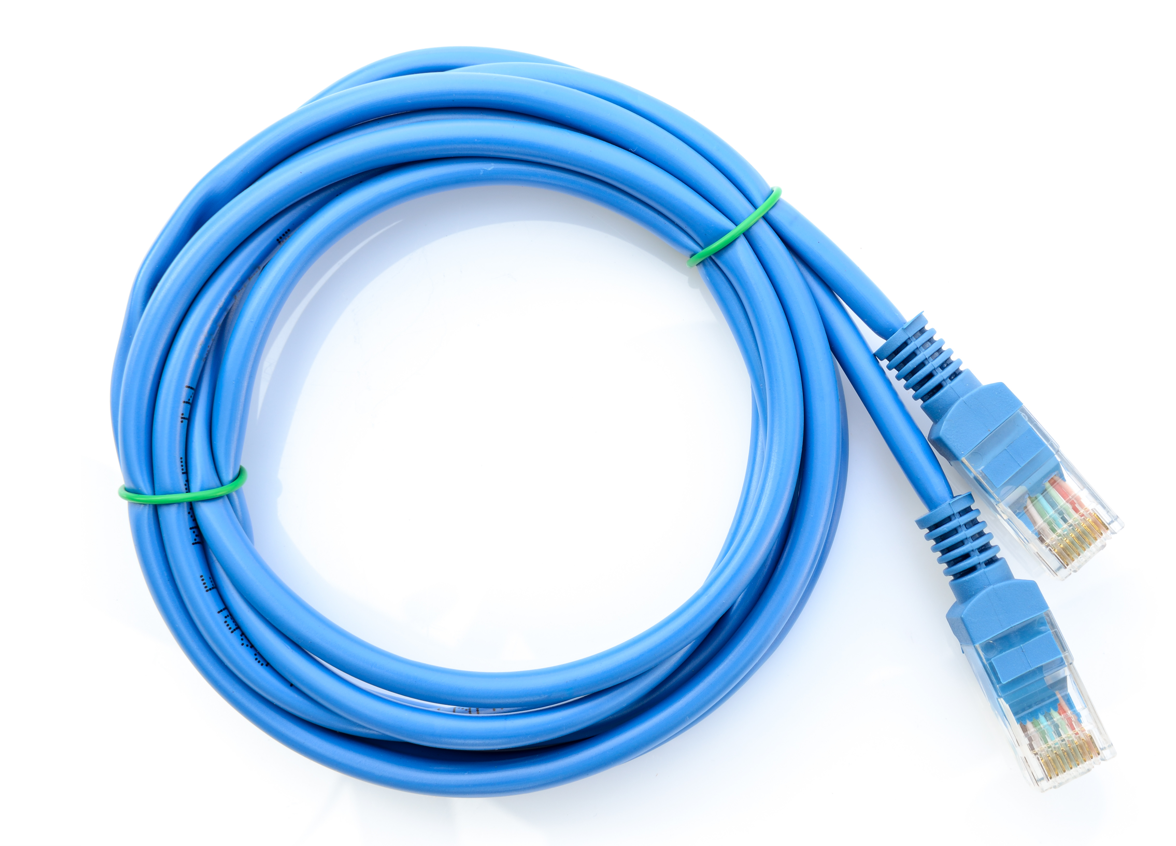

イーサネット接続(1000Base-T, 10GBase-Tなど)で利用される。

| 材質 |

|

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

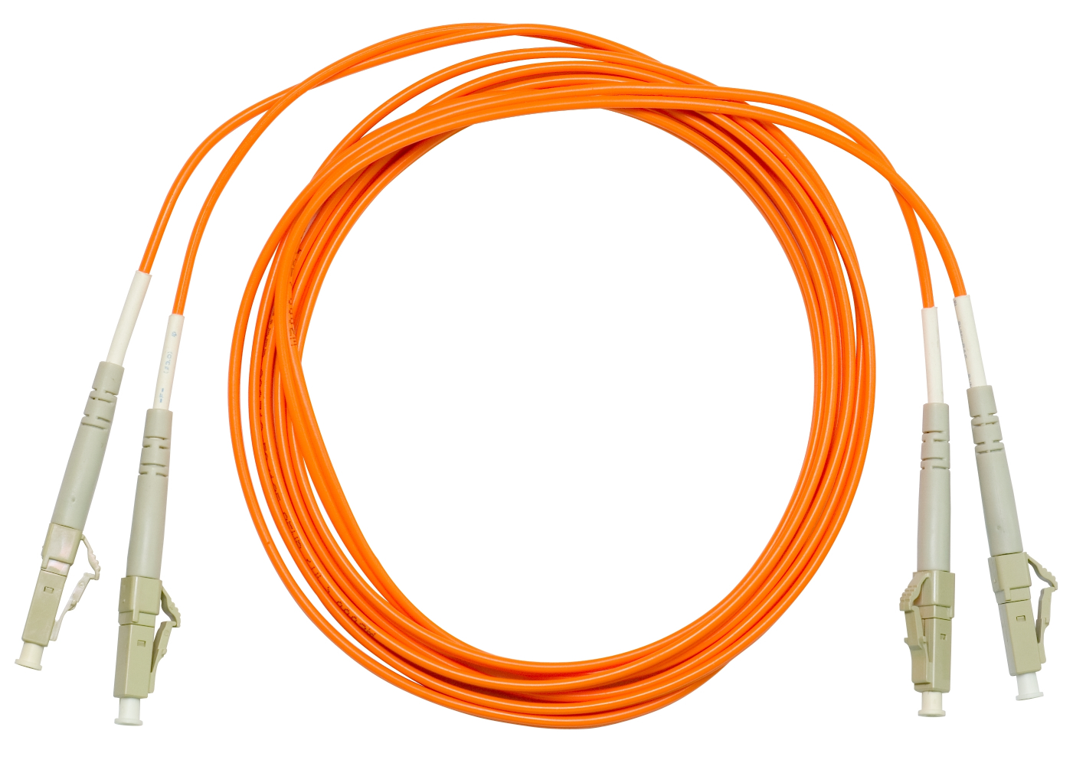

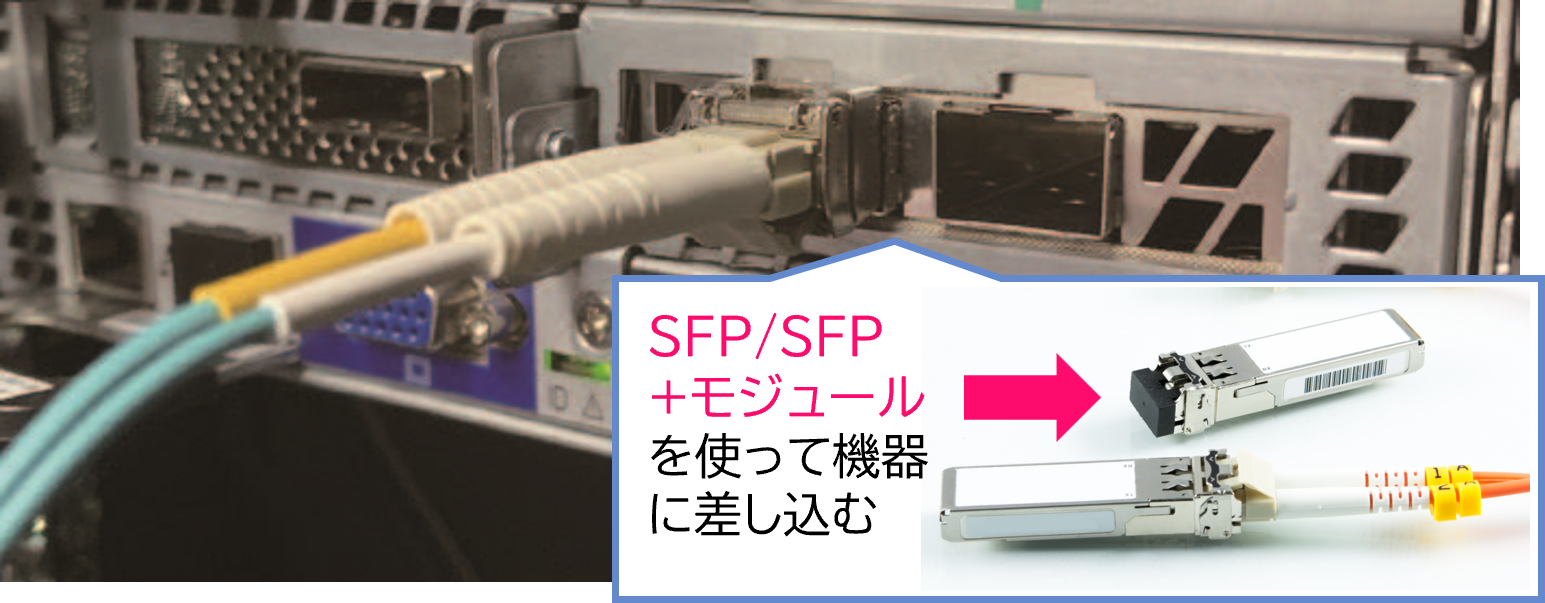

FC接続(8Gb/16Gb/32Gbなど)やギガビットイーサネット(GbE)接続などで利用される。

| 材質 |

|

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

両端にSFP+などのモジュールが接続されている。ギガビットイーサネット(GbE)接続で利用される。

| 材質 |

|

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

今回はストレージ業界でよく使われる通信プロトコルと接続ケーブル、インターフェースを解説しました。

次回はデータの通信速度とストレージの性能指標I/O・IOPS・レイテンシについて解説します。