第1章で説明したストレージの基礎を踏まえ、今回からは第2章ストレージの機能について解説します。

まずは「ストレージのデータを守る機能」について理解していきましょう。

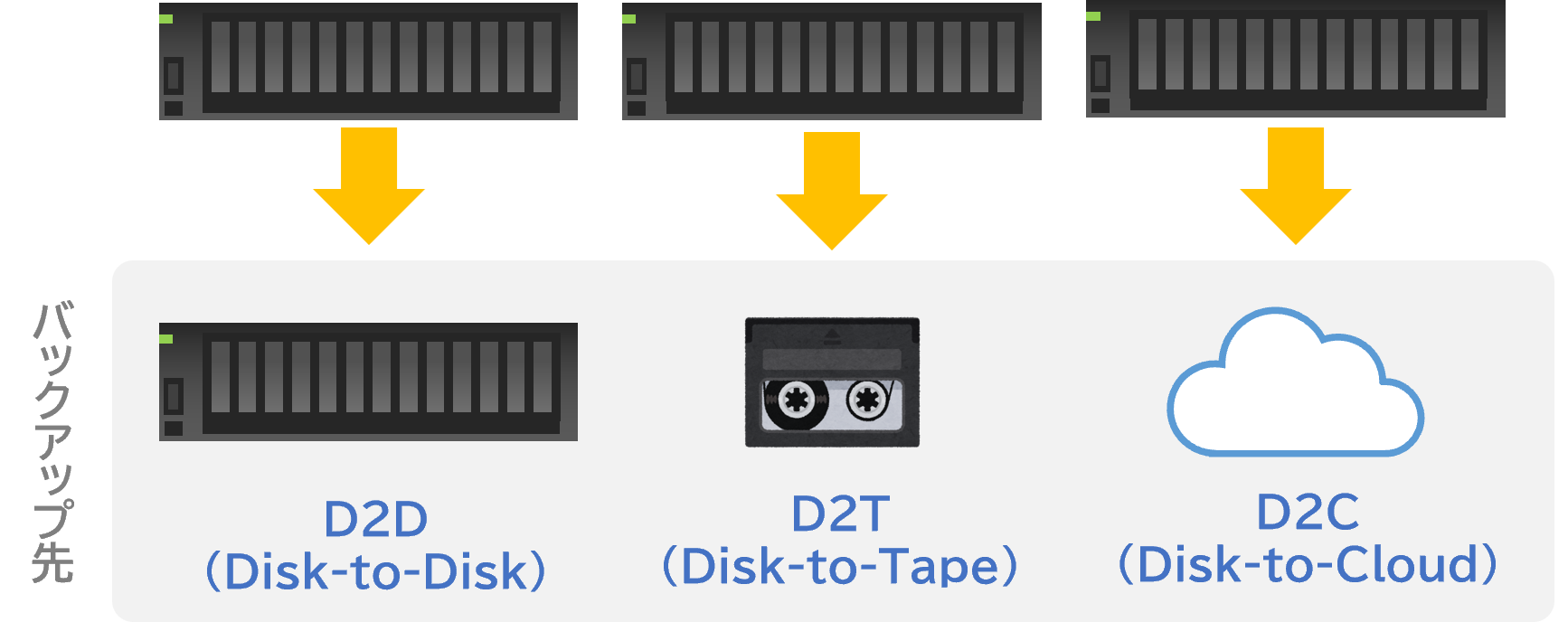

| バックアップ | レプリケーション | アーカイブ | |

|---|---|---|---|

| 目的 | データ復旧 | データ復旧 システムの継続 |

データを安全に 長期保管・再利用 |

| 例 | 大事なデータが消えてしまったので、元に戻したい | 本番ストレージが災害で使えなくなった際に継続して使用したい | 法律である年数の保存を義務付けられた書類を、改ざんされることなく保存したい |

| 保存頻度 | 定期的 | 定期的/リアルタイム | 長期間 |

| データの 編集 |

可能 | 可能 | 不可能 |

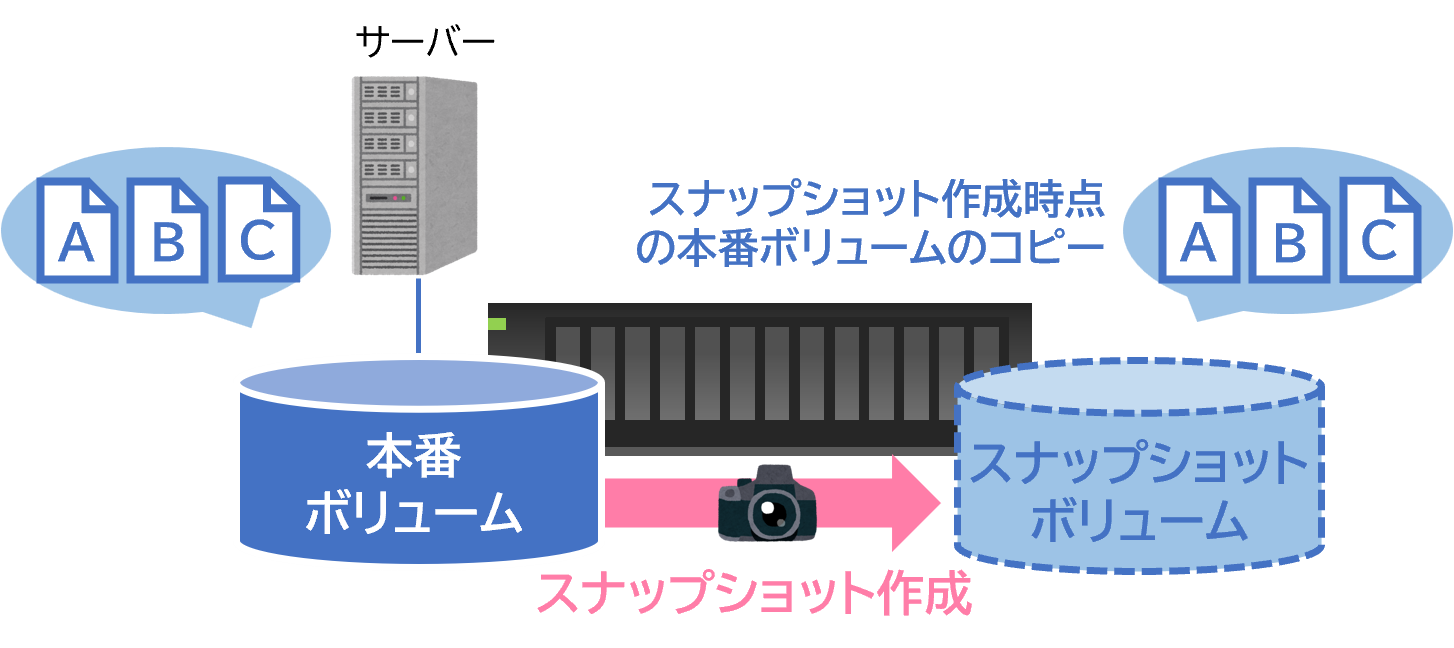

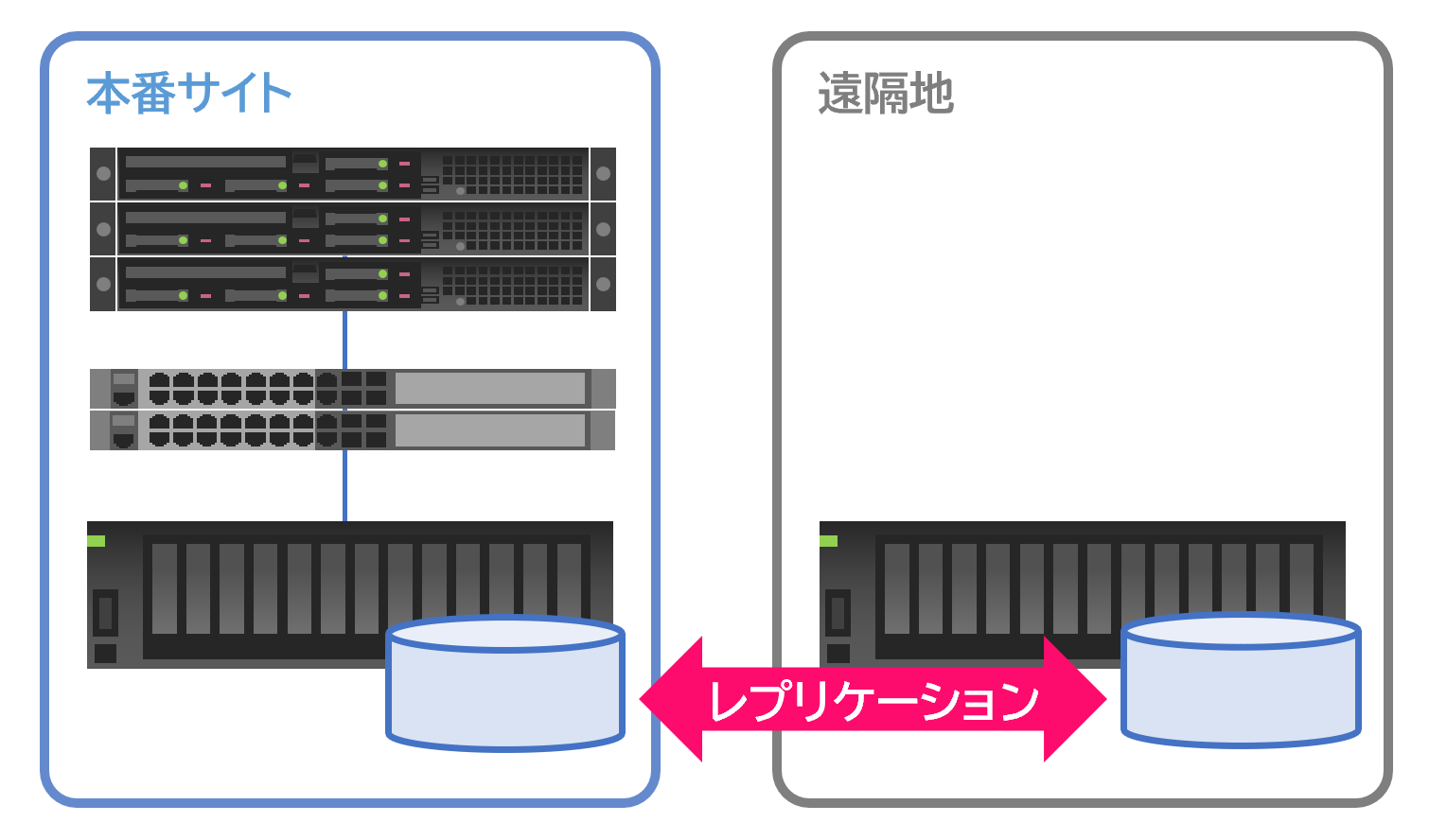

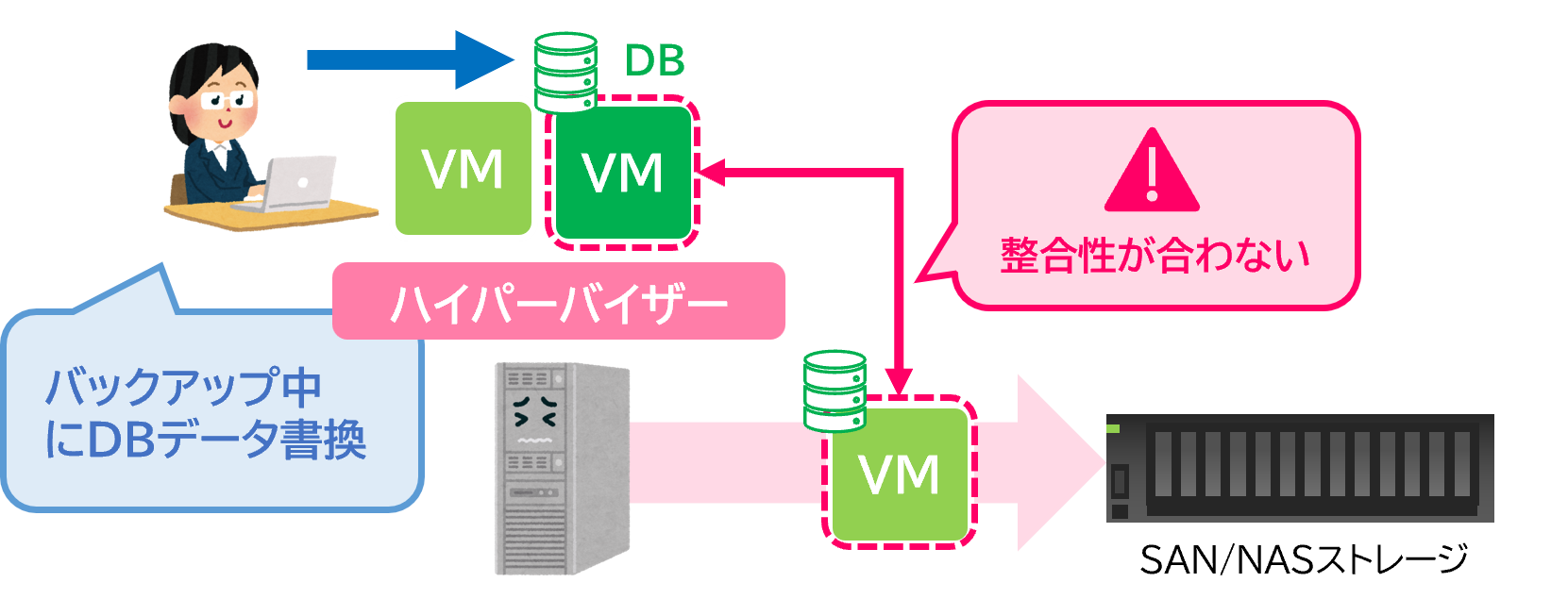

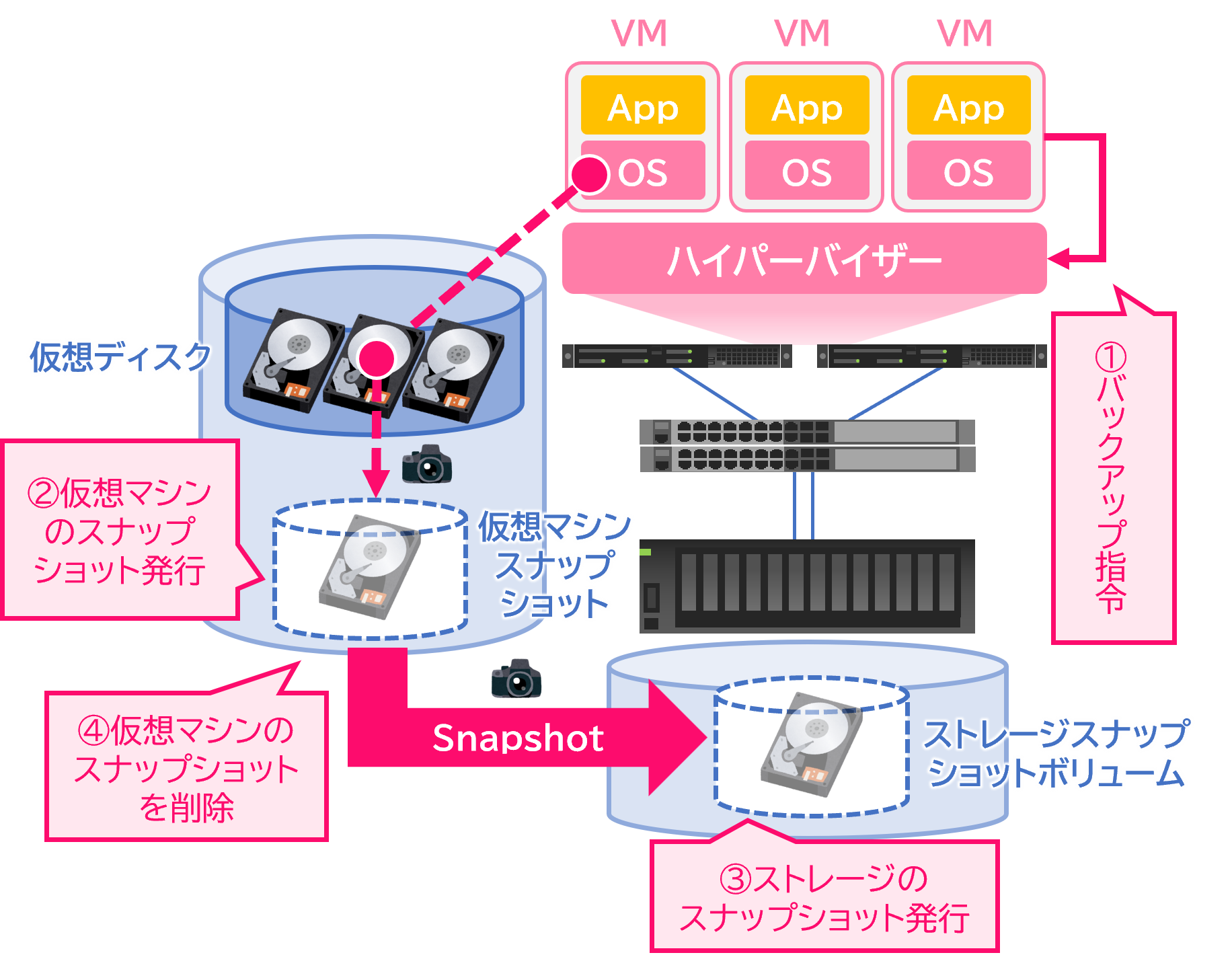

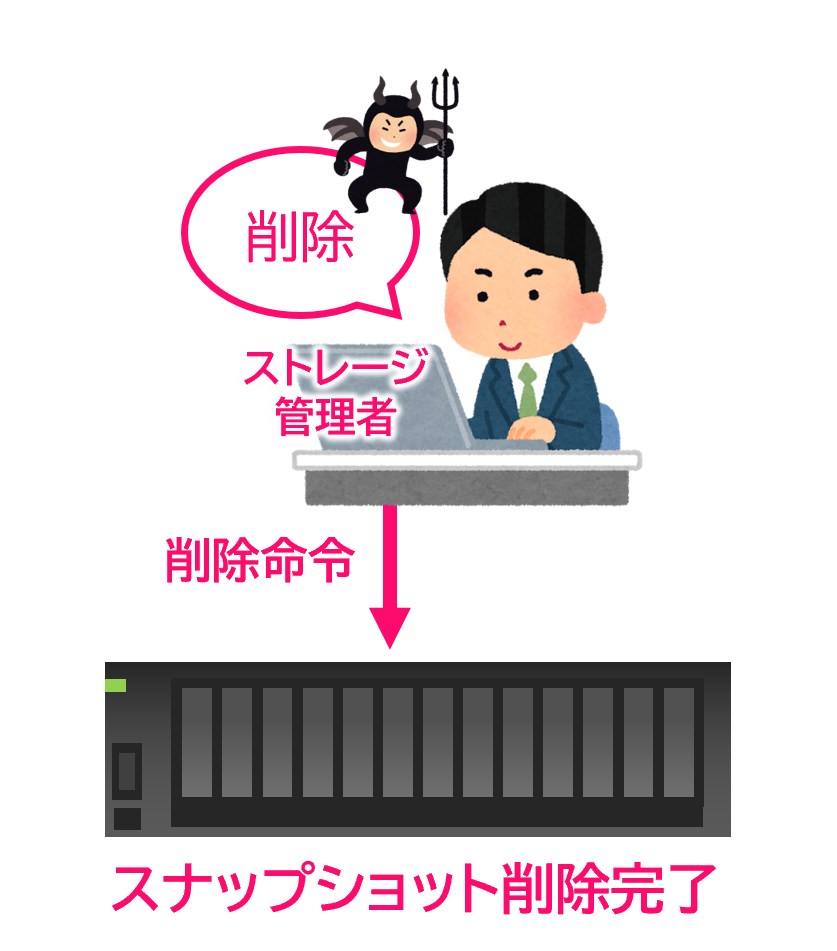

①本番ボリュームのスナップショットを作成

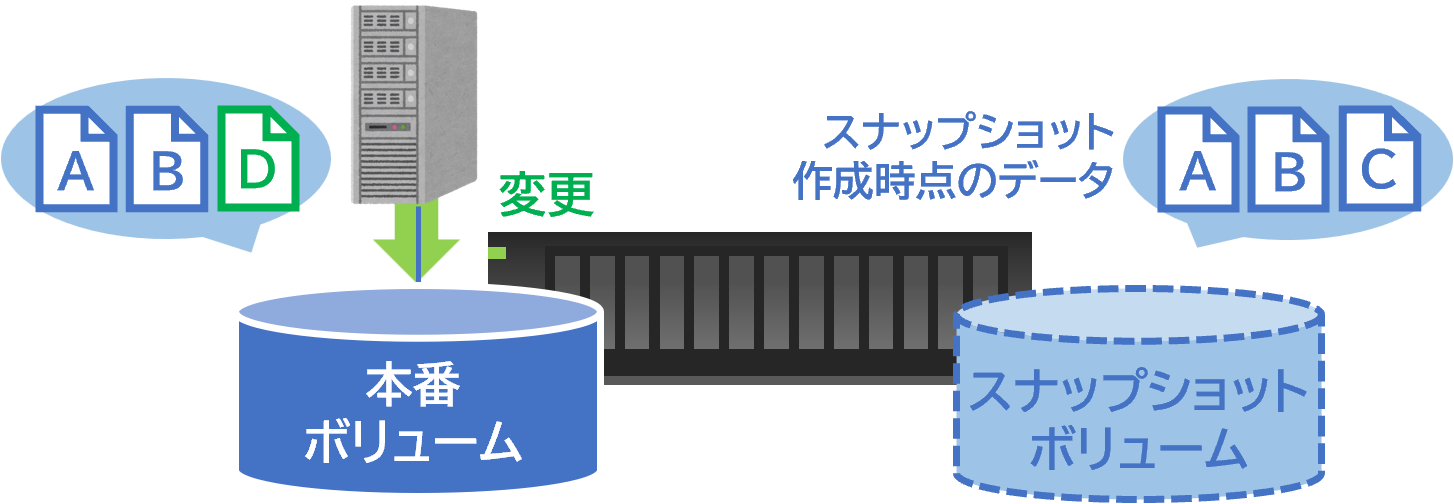

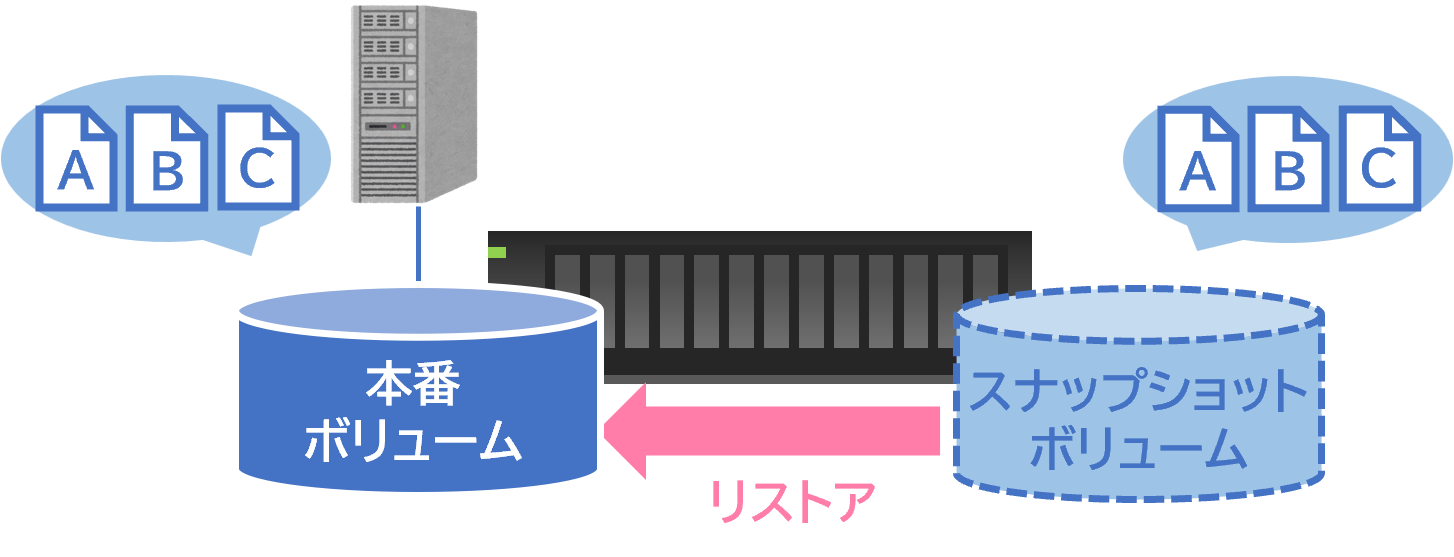

②本番ボリュームの内容が変更されても、スナップショット作成時点のデータを保持

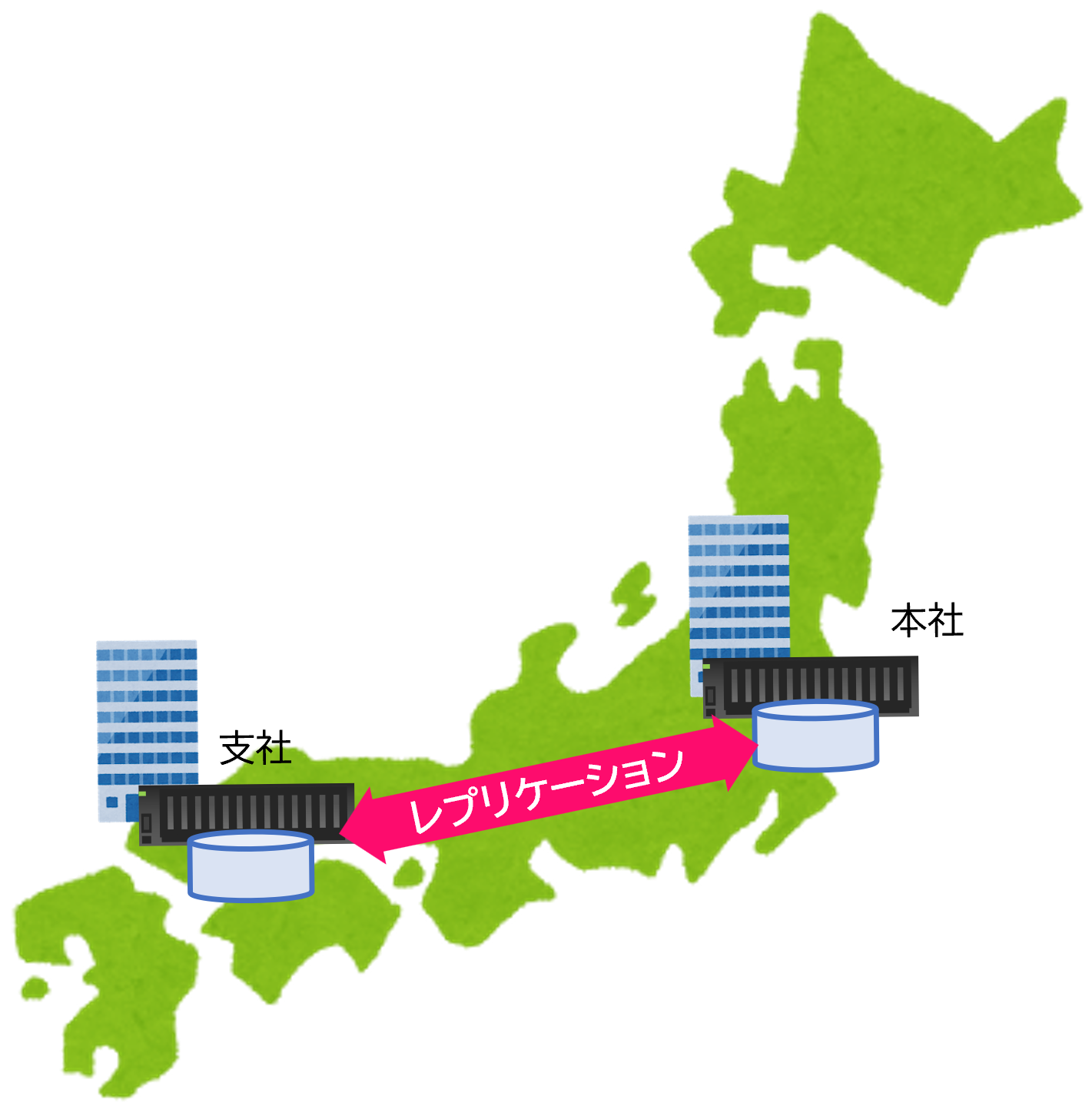

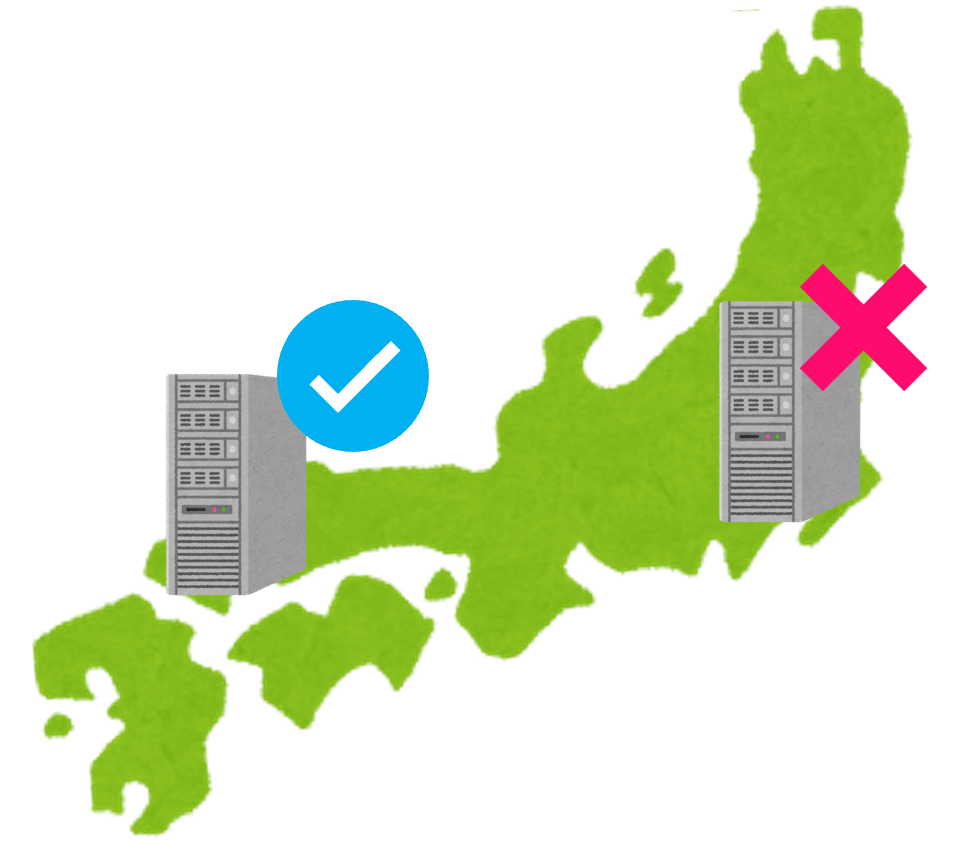

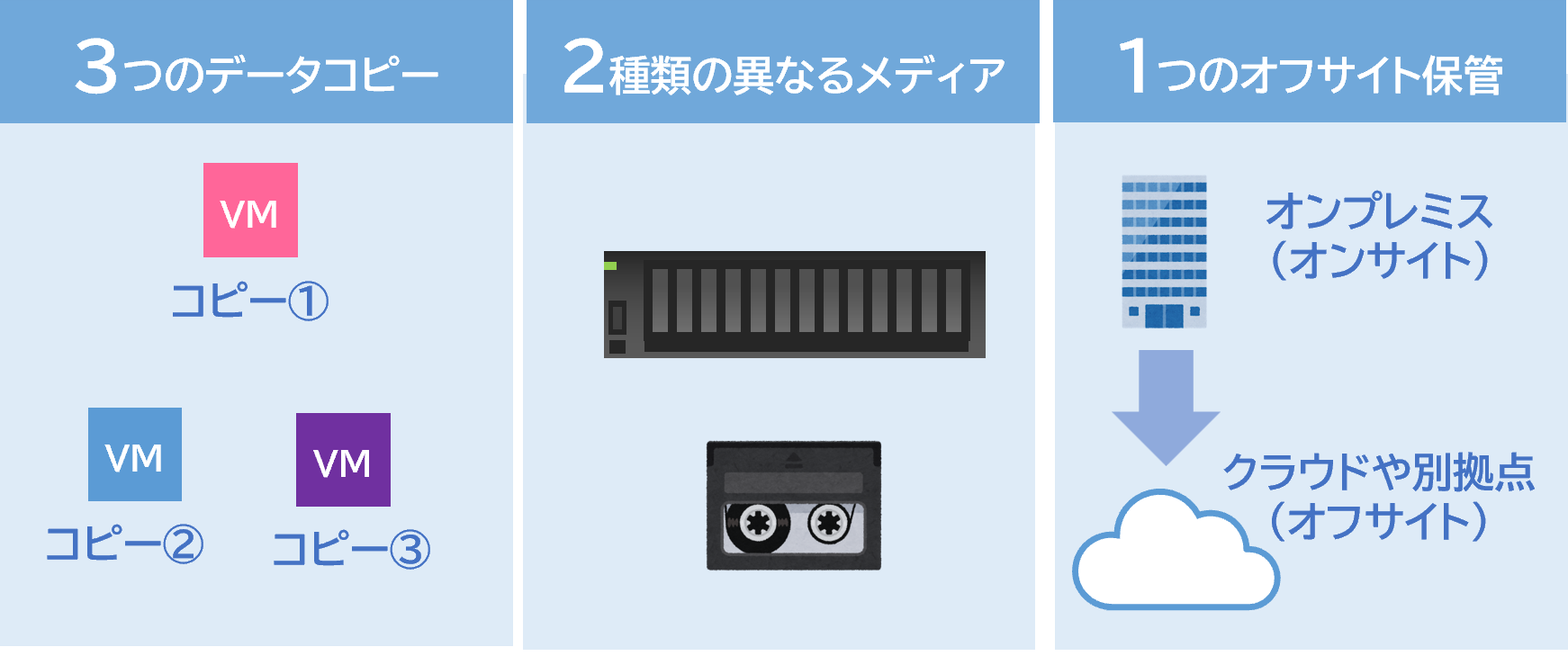

3-2-1ルールとは、バックアップ業界全体が推奨しているデータ保護の考え方のこと。“3つ” のデータコピーを用意したら、バックアップデータは “2つ” の異なるメディアに保存して、かつ少なくとも “1つ” はオフサイトに保存し、データを安全に保護しましょう、という推奨ルールのこと。

※物理バックアップは「バックアップ編」で詳しく解説。

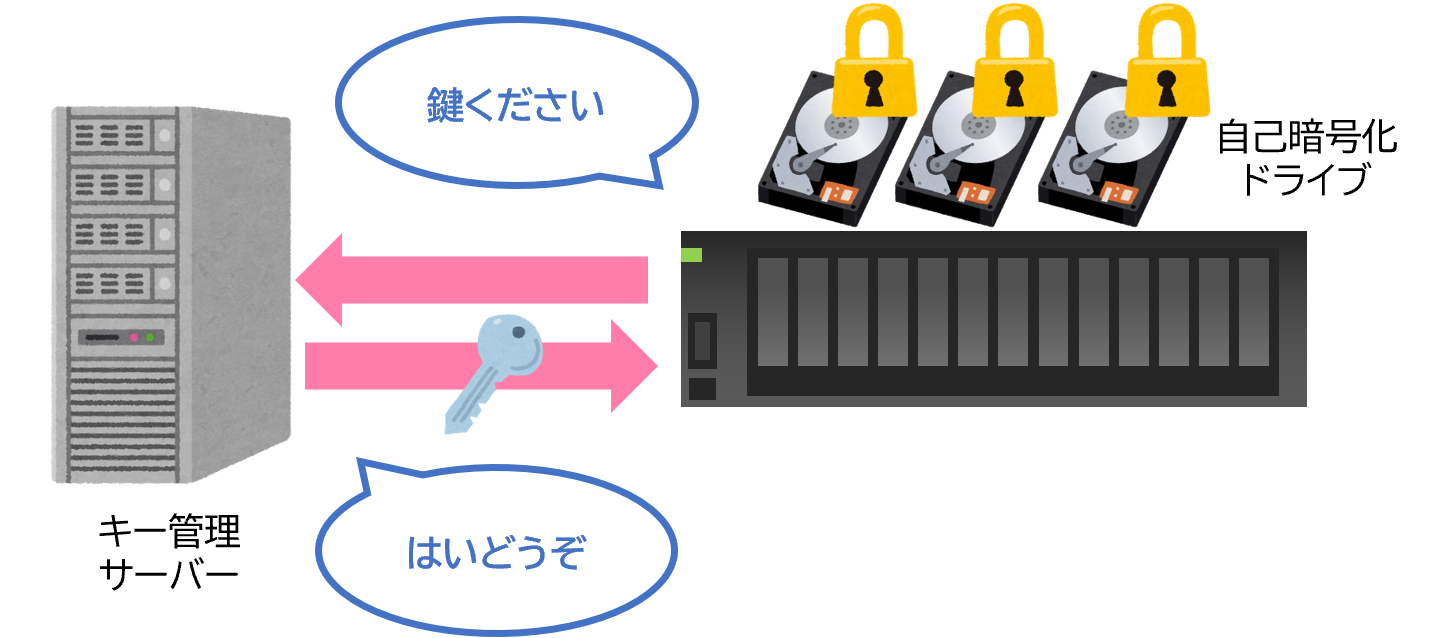

キー管理サーバーと通信し、鍵を入手することでドライブにアクセス可能になるのでドライブを盗難し、別のストレージに入れたとしても読み込むことができない。

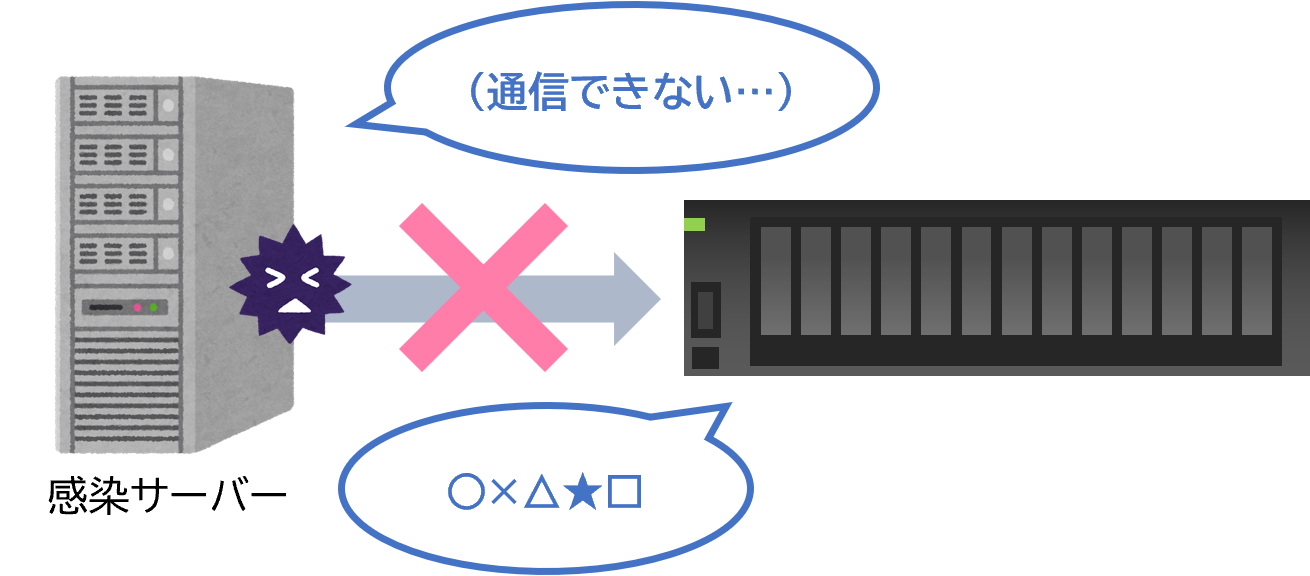

多くのランサムウェアは汎用的なOS/プロトコル用に開発されているため、CIFS/NFS接続で通信を行っていると、簡単にストレージに侵入されてしまう。独自プロトコル用に開発されたランサムウェアでない限り、ストレージには侵入されない。

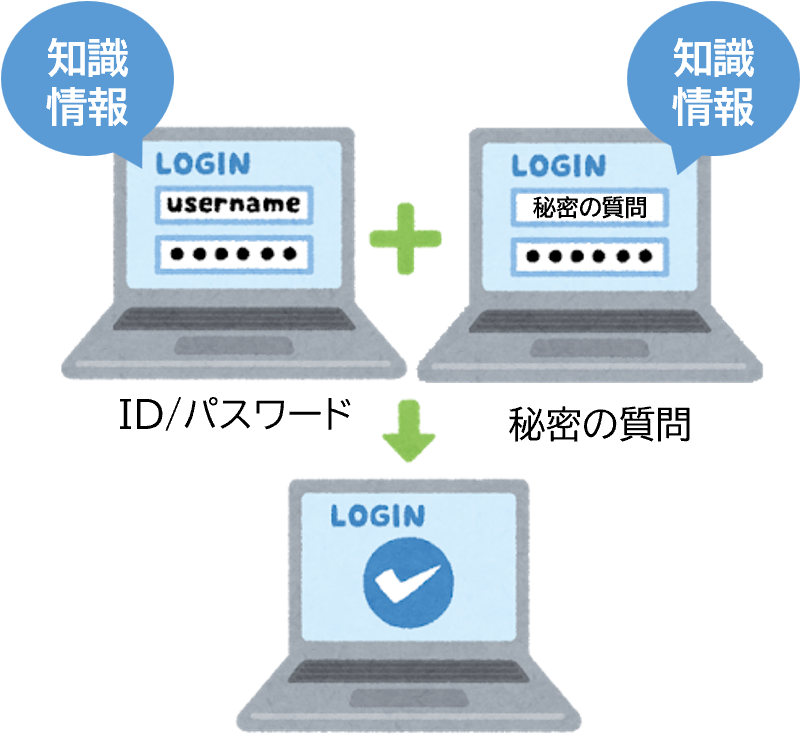

認証の要素が2つの場合は二要素認証という。(二要素認証も多要素認証に含まれる)

今回はストレージのデータを守る機能を解説しました。

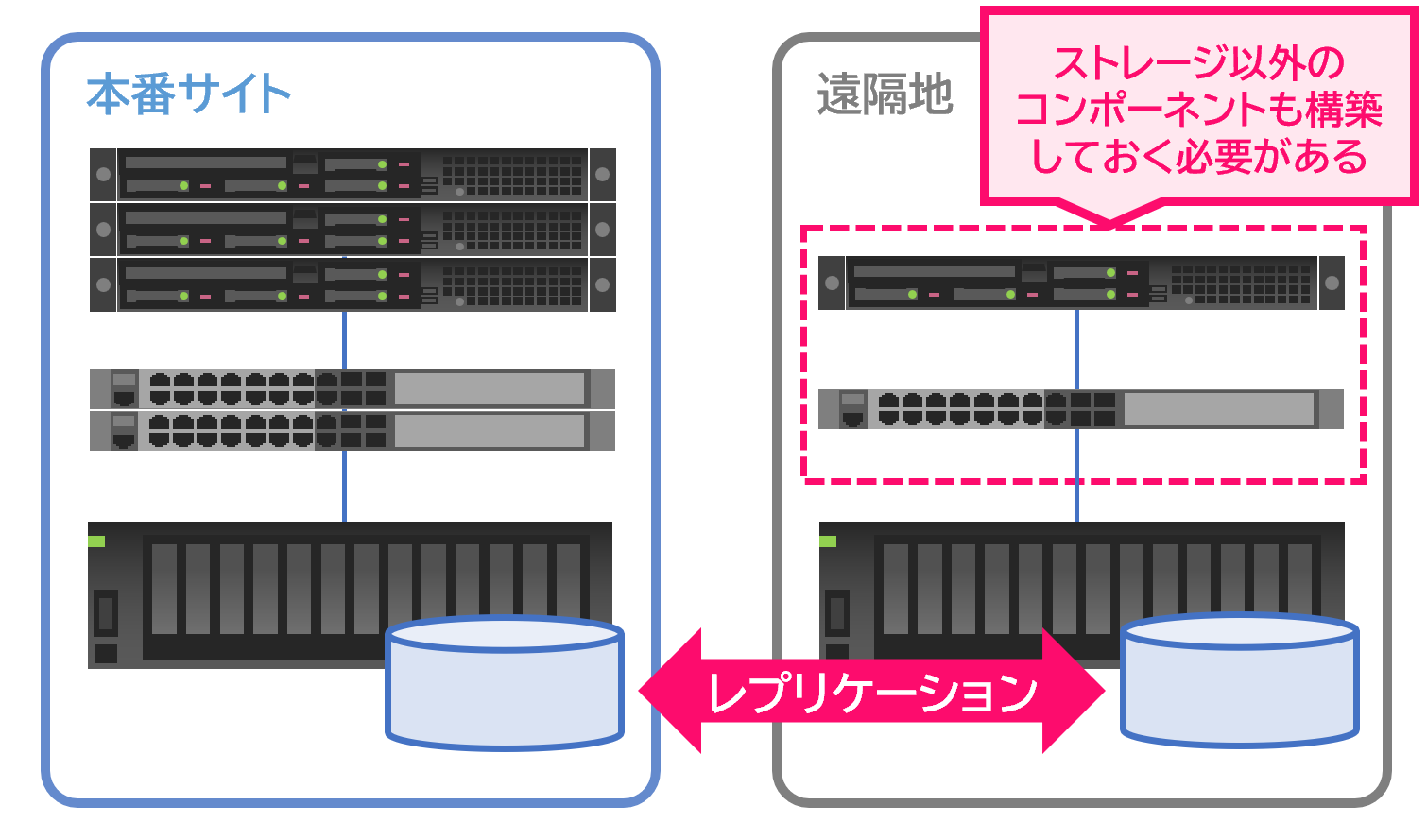

ドライブの故障だけでなく、ランサムウェアなどのマルウェア、災害、人的ミスからデータ損失を防ぐ機能も必要です。

あらゆるリスクを想定して適切なストレージを選定しましょう。

次回はストレージの容量効率を上げる機能、重複排除・圧縮・階層化を解説します。早速次のページに進んでみましょう。